専門家に聞く!ヘルスケア情報

認知症予防には積極的な身体活動を 認知課題と運動を組み合わせた「コグニサイズ」のススメ

2025年4月掲載

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター

センター長

島田 裕之(しまだ ひろゆき)先生

認知症の予防策として現在、生活習慣病対策のほか、定期的な身体活動が推奨されています。定期的な身体活動は、多くの研究で認知症の発症予防に効果があると報告されています。そんな中、注目されているのが全国の自治体等でも採用が進む国立長寿医療研究センターが開発した「コグニサイズ」です。コグニション(認知)とエクササイズ(運動)を組み合わせた造語で、頭で考える認知課題と身体を動かす運動課題を同時に行うことで、脳と身体の機能を効果的に向上させようというものです。認知症予防につながる身体活動の基礎知識や、コグニサイズ実践法について、国立長寿医療研究センターの老年学・社会科学研究センターでセンター長を務める島田裕之先生にお聞きしました。

生活習慣病対策と「活動的なライフスタイル」が認知症予防の基本

高齢化の進展に伴い、認知症患者も増加の一途をたどっています。厚生労働省の研究班が2024年8月に公表した高齢(65際以上)の認知症の将来推計によれば、2022年時点で443万人(有病率12.3%)と推計された高齢の認知症患者は、2025年に472万人(有病率12.9%)、2040年には584万人(有病率14.9%)に上るとされています。

他方で、認知症の予防法に関する研究も進んできました。島田先生は、「この20年くらいの間に認知症の予防に関する研究は格段に進み、やるべき対策がほぼ明らかになってきました。一つは認知症の危険因子と言われる生活習慣病対策、つまり高血圧や糖尿病、脂質異常症などの治療・管理です。脳卒中、心筋梗塞などの予防という点でも重要ですが、認知症の予防にもつながることもわかっています。もう一つが、保護因子の一つである『活動的なライフスタイル』です。身体活動を中心として、社会的な活動をする、認知機能を向上させるトレーニングをすることが認知症予防に効果的であることも明らかになっています」と話します。

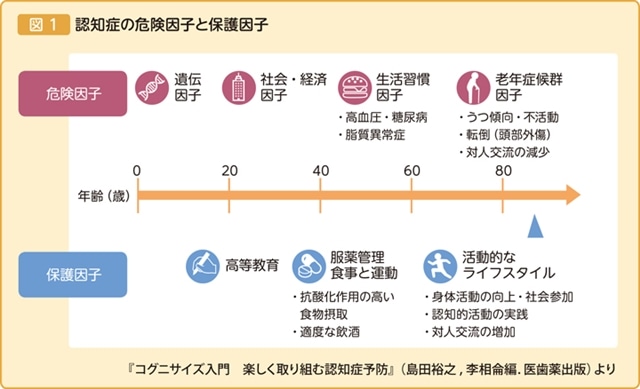

図1は、現在わかっている認知症の危険因子と保護因子をまとめたものです。認知症の危険因子は単一ではなく、様々な因子が絡まり合って認知症を引き起こします。年齢を重ねるにつれてその因子は多くなり、発症のリスクも高まっていきます。

「認知症と診断される前の段階である軽度認知障害(MCI)の人においては、生活習慣病の管理をきちんと行い身体活動などに積極的に取り組むことで、認知機能が回復するというエビデンスもあります。軽度認知障害と診断されたら、あるいはその前から認知症予防を念頭に、生活習慣病の管理とともに『活動的なライフスタイル』を心がけることが大切です」(島田先生)。

ウォーキングや水泳など有酸素運動が効果的

「活動的なライフスタイル」を心がける際に、中心となるのが身体活動です。身体活動とは安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費するすべての動作のことで、大きく「運動」と「生活活動」に分けられます。 「運動」は身体活動のうち体力の維持や向上を目的に、計画を立てて継続的に行う活動(スポーツなど)を指します。

身体活動の中で認知症予防に効果があるとされているのが有酸素運動です。有酸素運動とは筋肉を収縮させる際のエネルギーに酸素を使う運動のことを言います。具体的にはウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングといった、ある程度の時間をかけて軽度から中程度の負荷をかけて行う運動のことです。

「中高年でも取り組みやすい有酸素運動の代表例がウォーキングです。ただし、ゆっくり歩きでは有酸素運動にならないので、速歩きで少し息が弾み汗ばむくらい、心拍数が大体110〜120/秒くらいのウォーキングが望ましいと言えます。運動量は運動の強度と時間の掛け合わせで決まります。ですから、認知症予防のための運動量としては、中強度で少し息が弾むくらいの運動であれば1日30分程度、毎日行うというのが一つの目安となります」(島田先生)。

「脳トレ」と身体活動を組み合わせたコグニサイズ

「活動的なライフスタイル」実践には、こうした身体活動に加えて、記憶の維持・向上のための認知課題(頭を使う課題)に取り組むことも効果的です。島田先生は、「認知課題の代表とも言えるパズルやクイズなどの『脳トレ』は、記憶の維持・向上に一定の効果があります。しかし、『脳トレ』は基本的に座って行うものです。私たちは身体活動と『脳トレ』的な要素を組み合わせたものはできないかと考え、認知症予防プログラム『コグニサイズ』を開発しました」と話します。

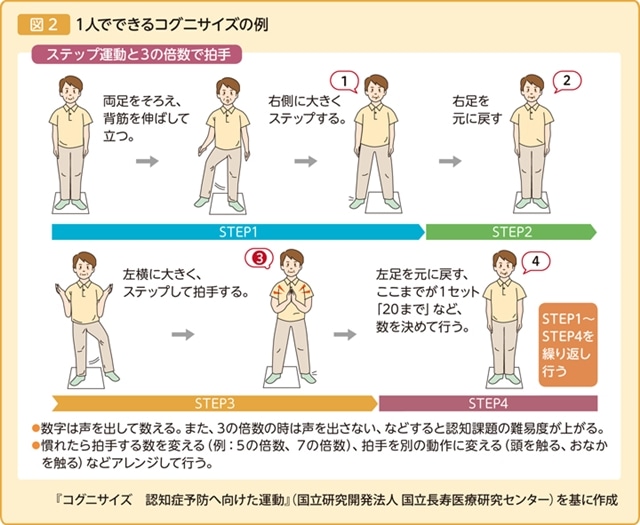

コグニサイズとは、コグニション(cognition、認知)とエクササイズ(exercise、運動)を合わせた造語で、認知課題と身体活動とを組み合わせたプログラムのことです。図2は代表的なプログラムの一つ「コグニステップ」です。足踏みをしながら3の倍数の時に拍手をするというもので、拍手のタイミングで頭を使うのがポイントです。コグニサイズにはウォーキングをしながらしりとりや計算を行うコグニウォーク、はしごの形をした布テープを床において様々なステップを行うコグニラダーなど、多種多様なプログラ厶が用意されています。

島田先生らの研究グループがMCI高齢者100人を対象に、コグニサイズを含め筋肉トレーニングや有酸素運動などからなる総合運動プログラム(週2回、90分)を実施したところ、認知機能の維持、改善の効果が認められています。

仲間と取り組みたいなら地域包括支援センターなどに相談を

実際にコグニサイズに取り組むにはどうしたらいいのでしょうか。基本的なプログラムについては、国立長寿医療研究センターのウェブサイトで無料公開されている一般向けテキスト「コグニサイズ 認知症予防へ向けた運動」が参考になります(写真1)。

写真1 国立長寿医療研究センターのウェブサイトで無料公開されている一般向けテキスト「コグニサイズ 認知症予防へ向けた運動」

厚生労働省と国立長寿医療研究センターが運営する楽しみながら運動や健康づくりに取り組める介護予防アプリ「オンライン通いの場」には、1000種類以上のプログラムが紹介されています。iOS版(iPhone向け)、Android版(Androidスマートフォン向け)が用意されています。YouTubeで「コグニサイズ」で検索しても多種多様なプログラムを見つけることができます。

島田先生は「いろんなコンテンツを参考にしながら自宅で個人や夫婦などで行うのもいいですが、自治体の中には認知症予防のための事業としてコグニサイズを導入しているところもあります。まずは市町村の介護保険の窓口や、地域包括支援センターなどに『コグニサイズをやってみたい』と相談してみるのもいいでしょう。身体活動にしてもコグニサイズにしても継続することがとても大切なので、グループなどで誰かと一緒にやるというのが継続にもつながります」とアドバイスします。

コグニサイズは“間違える”ことも重要なポイント

島田先生は「継続することに加えて、“間違える”ことも重要なポイントです」と話します。「コグニサイズは考え方であって、頭と運動の課題を組み合わせて行うものは基本的にすべてコグニサイズです。頭と身体にきちんと負荷がかかるということが大切なので、楽々とできてしまうことには頭を使っていないので意味がありません。最初は難しくても、徐々に慣れて簡単になったら別のプログラムに挑戦するようにしてください」。

コグニサイズのプログラムは頭を使う認知課題に重点が置かれたものが主体で、認知症予防のための身体活動としては量的には不十分になりがちです。島田先生は「有酸素運動は先ほどのウォーキング30分を基本として、その中に頭を使うコグニサイズを組み込むと良いと思います。日常生活の中で毎日30分の時間を取るのは結構難しいものですが、スーパーなどに買い物に行く時に若干遠くても速歩で歩いて行く、お店ではカゴに入れた商品の値段を暗算で計算するなど、日常生活の中に身体活動やコグニサイズのエッセンスを取り込むことで代用できます。皆さんそれぞれで工夫してみてください」と話しています。