専門家に聞く!ヘルスケア情報

突然死の危険伴う虚血性心疾患 動脈硬化の進展抑える発症予防を

2025年3月掲載

東京医科大学

循環器内科学分野

CCU医長/准教授

山下 淳(やました じゅん)先生

動脈硬化などで心臓に血液を供給する血管である「冠動脈」が狭くなったり閉塞したりして、心臓が働くための血液の供給が足りなくなって締めつけられるような強い胸の痛みが起こるのが虚血性心疾患です。その中でも虚血性心疾患の一つである急性症候群はある日突然起こり、突然死につながる恐れもあります。診断・治療法は目覚ましく進歩していますが、虚血性心疾患の原因である動脈硬化の進展を抑えて発症を予防することが何よりも大事です。虚血性心疾患の最新事情を東京医科大学循環器内科学分野准教授の山下淳先生にお聞きしました。

冠動脈だけが心筋に血液供給、血管が詰まれば突然死の恐れ

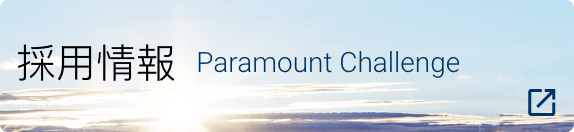

心臓は全身に血液を送り出すポンプの働きをしている臓器です。心筋細胞と呼ばれる筋肉細胞でできていて、「冠動脈」(図1)が枝分かれして心臓全体にはりめぐらされている細かな血管が心筋細胞に血液を供給して酸素と栄養を届けています。その冠動脈が狭くなったり詰まったりして、心臓に血液が行き届かなくなると、胸痛などの症状を起こすのが虚血性心疾患です。

山下先生は「心臓に血液を供給しているのはこの冠動脈です。冠動脈のどこかが詰まるとたちまち心臓に虚血の症状が現れます。心臓以外の臓器、例えば腸を栄養する血管はいろいろな方向からの血管が助け合うように入っていて、どこかの血管が詰まると別の血管から血流が確保できるのですが、心臓は冠動脈のどこかが詰まるとその先は血液がほとんどいかないような構造になっているのです」と説明します。

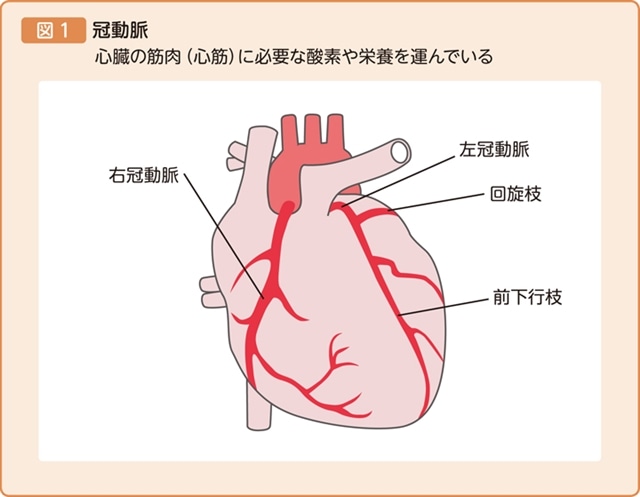

動脈硬化が進むと冠動脈の血管壁にコレステロールがたまってじわじわとプラークが形成されて狭窄していきます(図2左)。冠動脈が狭くなり強い胸の痛みが症状として現れる状態が虚血性心疾患と総称され、労作性狭心症あるいは安定狭心症といわれる狭心症に代表される慢性冠症候群(chronic coronary syndrome:CCS)と、急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症候群(acute coronary syndrome:ACS)とに大別されます。

プラークができたところは血流が乱流になり、血管壁が傷ついたり血栓ができやすくなります。血栓ができて血管に詰まってしまうと、そこから先の心筋細胞は血液がこなくなって死んでしまいます。これが急性冠症候群とされる状態で、致死性の不整脈を伴うこともあり、突然死に至ることも少なくありません。

労作性狭心症は安静にすれば解消、血栓で血流詰まれば心筋壊死

労作性狭心症に代表される慢性冠症候群は心臓の血管が狭くなったことで血流不足を起こした状態です。血流量が減っているだけなので、寝ているときや、安静のときには症状は出ません。しかし、例えば急いで駅の階段を上ったとか、重いものを持って歩くなどすると、必要な血流が心臓に行き届かなくなるので、心臓が悲鳴を上げて胸痛などの症状が出ます。「安静にして休むと症状は解消するのが慢性冠症候群の大きな特徴です」(山下先生)。

一方、急性冠症候群の代表疾患は急性心筋梗塞と不安定狭心症です。「動脈硬化によってプラークができたところは、小川の流れているところに大きな石がドンと置いてあるような状態で、プラークの周囲では血流が乱流になって血管壁が傷ついたり、血栓ができやすくなります。プラークのある場所が傷つき、破綻して血栓ができて血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋が壊死を始めた状態、それが急性心筋梗塞です。血液の流れを妨げるような血栓が詰まっているものの、血液の流れが何とかぎりぎり維持されていて、心筋が死んではいない状態が不安定狭心症です」(山下先生)。

診断・治療法は進歩著しいが適切な発症予防が何より大事

詰まった血管の治療の方法としては、現在は、心臓の血管の中にカテーテルを入れて、バルーンで拡げたり、ステントと呼ばれる細い金属製のネット状の筒のような医療器具を留置して再開通させる治療が原則になります(図2中、右)。

突然死につながる可能性のある急性心筋梗塞という病態は、発症から治療を開始するまでの時間が短ければ短いほど救命率が高いとされています。救急搬送されて病院に着いてから、検査をして心筋梗塞と診断されて、カテーテル室に行って、バルーン治療などで詰まった血管を広げたりする治療を始めた瞬間までの時間(ドア・トゥ・バルーン・タイムと呼ばれています)が90分を超えるか超えないかで、患者の予後が大きく変わるとされています。

現在では、冠動脈をCTで撮影して評価する方法が普及してきており、外来で冠動脈の狭窄の有無やプラークの状態を評価することができるようになったので、適切な検査や治療に結び付けることが可能となっています。

1980年代には急性心筋梗塞で病院に搬送された人の死亡率は30%近かったのですが、それが今は5%程度まで低下しています。ただし、心筋梗塞を起こした人の2割から3割が病院への搬送前に発症したその場で突然死をしているという推計があります。救急車を呼んでから病院に到着するまではかなり迅速にできるようになっています。今課題になっているのは、胸痛の症状が出てから、それが急性冠症候群(心筋梗塞)の症状かもしれないと判断して病院などに相談するのが意外に遅れることがあることです。

山下先生は「カテーテル治療は確かに進歩していますけれど、あくまでも心臓に対する局所治療です。虚血性心疾患を発症するほどでなくても、冠動脈に動脈硬化を起こしている人は、当然、脳の血管や、内臓に行く血管や、手足に行く血管にも同じように動脈硬化を起こしている可能性が高いです。血圧が高い、コレステロール値が高い、あるいは血糖値が高いといった動脈硬化を進めるような検査値の異常があれば、生活習慣の改善を図るとともに、必要に応じて薬も使って、適切にコントロールする必要があります。虚血性心疾患というのは、起こると命にかかわる病気です。起こらないように動脈硬化の進展を予防することが一番大事です」と話しています。