専門家に聞く!ヘルスケア情報

冬に増える過敏性肺炎 加湿器や羽毛製品に注意

2025年1月掲載

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

院長

檜田 直也(ひだ なおや)先生

寒い季節に増える特殊な肺炎があります。加湿器内の汚染水の吸入により引き起こされる加湿器肺と、羽毛布団やダウンジャケットなどの羽毛製品による鳥関連過敏性肺炎です。いずれの疾患も、過敏性肺炎の一種で、抗原である物質を吸い込むことによって生じるアレルギー性疾患です。細気管支から肺胞に炎症が起こり、咳や息切れ、発熱などの症状が現れます。冬に注意すべき過敏性肺炎の特徴、予防法、治療法などについて東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック(東京都大田区)院長の檜田 直也先生にお聞きしました。

タンクの中で繁殖した真菌などが原因の加湿器肺

寒い時期になってくると咳が多くなり、発熱や悪寒、だるさを感じるようになる人はいませんか。それは特定の物質を繰り返し吸い込むことによって生じるアレルギー性疾患の一つ、過敏性肺炎かもしれません。

過敏性肺炎は大きくは急性で起こる急性過敏性肺炎と、抗原である物質に長期間さらされることで発症する慢性過敏性肺炎に分けられます。抗原には、真菌、細菌、動物由来の異種タンパク、環境中の化学物質など様々なものがあります。

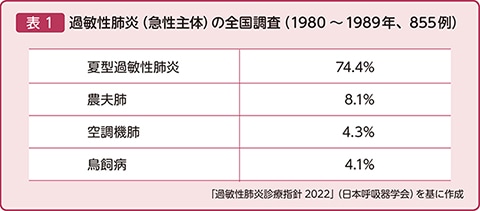

全国調査によれば、急性過敏性肺炎の内訳は、夏型過敏性肺炎が74.4%、農夫肺が8.1%、空調機肺(空調機や加湿器を原因とする肺炎)が4.3%、鳥飼病(鳥関連過敏性肺炎の別名称)が4.1%となっています。近年、空調機肺が増加傾向とされています。

特に冬季に起こりやすい過敏性肺炎の一つが加湿器を原因とするいわゆる「加湿器肺」です。加湿器肺は急性で起こるケースが多いとされています。新型コロナウイルス感染症の流行により家庭用の超音波型加湿器が普及したことも増加の原因といわれています。

檜田先生は「加湿器肺は加湿器の貯水タンクの中で繁殖した真菌(カビ)や細菌などが、部屋に霧やしぶきとなった水分とともに漂い、それを吸うことによって起こるアレルギー性疾患です。原因としてはアスペルギルスという真菌、いわゆる黒カビが多いとされています。加湿器の貯水タンクは水の量が多く適温で、真菌などの培養液のような役目を果たします。その結果、カビがどんどん増殖して、室内にまき散らされることになります」(檜田先生)。

急性過敏性肺炎の治療は原因物質を取り除くことが肝心

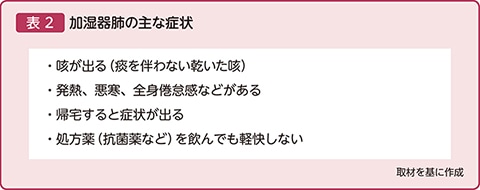

加湿器肺をはじめとする急性過敏性肺炎の診断には「診察時の問診が重要です」と檜田先生は話します。「『家に帰ると咳が出る』『加湿器を使っている』『抗菌薬などの処方薬を長く飲んでいるが治らない』といったことを患者さんから聞き出したらまず疑い、X線CTの画像で『すりガラス陰影』と呼ばれる淡い陰影を確認することで過敏性肺炎とほぼ診断できます。診察時に加湿器の洗浄の指導を行い、その後の経過をみるというのが診療の基本的な流れです」(檜田先生)。

治療の基本は原因となる物質を取り除くことです。「加湿器肺は加湿器をきれいにすれば基本的に100%防げます。症状が重い場合は、ステロイド薬なども使用しますが、多くのケースでは、原因となっている加湿器の貯水タンクの水を交換し、フィルター洗浄などを定期的に行うだけで症状は軽快になっていきます。そうした対応で症状が軽快したことを再診時に確認できれば、加湿器肺だったと確定診断が下せます」(檜田先生)。

加湿器の加湿方式には、「超音波式」「スチーム式(加熱式)」「ハイブリッド式(加熱気化式)」「気化式」など様々なタイプがあります。水を沸騰させない「超音波式」や「気化式」は比較的に安価ですが、タンクやフィルターにカビや細菌が増殖しやすいといわれています。「加湿器の説明書には、水の交換頻度や機器の洗浄法などが書かれているはずで、正しいメンテナンスを行うことが重要です」と檜田先生は話します。

呼吸器専門医でも診断が難しい慢性過敏性肺炎

一方、慢性過敏性肺炎の全国調査では、内訳は鳥飼病が60.4%、夏型過敏性肺炎が14.9%、住居関連過敏性肺炎が11.3%でした。夏型過敏性肺炎は古い木造住居に夏に発生するカビ(トリコスポロン)を原因とする肺炎です。また、農夫肺はサイロなどで牧草を扱う人に発症する肺炎で主に好熱性放線菌が原因とされています。

「原因となる物質を大量に吸い込むことで急に発症する急性過敏性肺炎は問診とX線CTによる画像診断で比較的に判断しやすいですが、慢性過敏性肺炎は呼吸器の専門医でも診断が難しいです」と檜田先生は話します。「徐々に肺の炎症が進むと、X線CTの画像では炎症の像である『すりガラス陰影』に加えて、肺が線維化した像も現れます。代表的な疾患が冬に患者さんが増える鳥関連過敏性肺炎ですが、通常の肺線維症と見分ける必要があるので、専門医でも1~2回の診察で鳥関連過敏性肺炎と診断を下すことは難しいといえます」(檜田先生)。

鳥関連過敏性肺炎は慢性が多い

鳥関連過敏性肺炎は、鳥の羽毛や糞などに含まれるタンパク質を吸い込むことで起こるアレルギー性疾患で、症状は加湿器肺と同じく、咳、発熱、悪寒、全身倦怠感などです。インコやオウムなどを飼っている人や、過去に飼っていた人がしばしば発症するため、かつては「鳥飼病」と呼ばれていました。

最近では、羽毛布団やダウンジャケットなど、羽毛製品によって発症するケースが増えており、必ずしも鳥を飼っていなくても発症することから鳥関連過敏性肺炎と呼ばれるようになっています。ハトが多くいる社寺や公園、養鶏場、鶏糞肥料を使っている畑が自宅近くにある人などが長い間、抗原にさらされることで発症することもあります。また、ダウンジャケットなどは本人が着用していなくても、同居者が着用し部屋に掛けてあるだけでも症状が出ることがあります。

檜田先生は、「鳥関連過敏性肺炎は慢性が多いです。鳥関連は慢性過敏性肺炎の6割を占めるという調査結果もあります。少量の抗原を長年にわたって吸い続けて徐々に症状が悪くなっていくため、最初は熱もなく咳も軽いとのことから、患者自身も病気に気づかないケースもあります」と話します。

慢性過敏性肺炎の治療には根気が大切

鳥関連過敏性肺炎の診断も問診が重要な役割を果たします。「加湿器使用の有無に加え、鳥を飼っていないか、近隣にハトはいないか、羽毛布団やダウンジャケットを使用していないかといった生活環境に関する質問は、呼吸器内科ならば必ず聞く項目です」(檜田先生)。そこで鳥関連が疑われたら血液検査や気管支鏡検査などが行われます。血液検査ではセキセイインコとハトにアレルギーがあるかどうか(鳥特異的IgG抗体)を調べます。気管支鏡検査では肺胞にある炎症細胞を採取して、炎症が感染症によるものかアレルギーによるものかを診断します。

「血液検査でセキセイインコとハトにアレルギーがあっても、羽毛製品の材料であるガチョウやアヒルの羽毛でアレルギー反応が起こるとは限りません。また、羽毛で発症している人が必ずこの検査で陽性になるわけではないので、可能性を探る検査という位置づけになっています。一方、気管支鏡検査では、リンパ球を見ることなどで過敏性肺炎だろうという診断はできますが、原因が鳥とまでは断定できません。結局は、羽毛製品を避ける指導をして、症状の変化を見ながら診断に繋げていくことになります」と檜田先生。

鳥関連過敏性肺炎の治療の基本も、抗原である羽毛製品を避けることです。慢性過敏性肺炎で症状が重い人には薬物治療も行われます。「ステロイド剤や免疫抑制薬で炎症を抑えたり、抗線維化薬を使用して肺の線維化を抑えたりするなどの治療を行います。急性に比べ慢性過敏性肺炎は抗原を排除しても症状は劇的には良くなりません。根気良く治療を続けることが大切です」と檜田先生は話しています。