専門家に聞く!ヘルスケア情報

その疲れ目はドライアイでは? 単なる「乾き目」でない、複雑な要因と症状

2024年10月掲載

東京科学大学医学部

眼科学分野

講師

鴨居 功樹(かもい こうじゅ)先生

パソコンやスマホの画面などを長時間見続けて目が疲れやすい、あるいは目に不快を感じるという人が増えています。こうした疲れ目などの原因として注目されているのがドライアイです。ドライアイ患者は年々増えており、その数は2,000万人ともいわれています。水分を補う市販の目薬だけでは十分に改善できない場合が少なくありません。ドライアイの最新の正しい知識と眼科医を受診するべきタイミングについて、東京科学大学医学部眼科学分野講師の鴨居功樹先生にお聞きしました。

多層からなる涙液のバランスが崩れる

ドライアイは、様々な要因により涙の量と質が不安定になる疾患で、目の不快感や視機能の異常を生じ、角膜の表面に傷を伴うこともあります。自覚症状は「乾く」だけでなく、「目がごろごろする(異物感)」「痛い」「目がかすむ」「目の疲れ」など多様です。ドライアイが進行すると、視力低下や痛み、角膜上皮剥離(角膜が乾燥してはがれる病気)を発症することもあります。

鴨居先生は「ドライアイは古くから目のトラブルとして知られていましたが、近年の研究で、その病名が示すような単純に涙液が減少して目が乾く病気ではないことが分かってきました。涙液層の質的異常や眼表面の炎症などが複雑に絡み合って起きていることもあります。最新のドライアイ診療ガイドラインでは『眼表面に障害を来し、または不快な自覚症状を伴う、涙液および眼表面の疾患』と定義されています」と説明します。

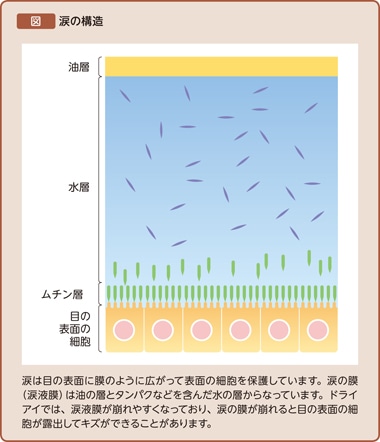

目の表面に広がる涙は、一枚の膜のようになって目の表面全体を覆い(涙液膜)、目の表面の細胞を保護しています。涙液はただの水のように見えますが、実は意外に複雑な構造になっています。大きく分けて、ごく薄い「油の層」とタンパクなどを含んだ「水の層」からなっています(図)。

表層の油分は、まぶたの縁に複数あるマイボーム腺と呼ばれる小さな分泌腺から出ています。水の層の奥にあるムチン層はタンパクが含まれている層で、角膜上皮細胞を守るほか、目の表面が水層と馴染みやすくする働きをしています。「この構造が崩れると表面の細胞が露出して傷ができやすくなり、ドライアイの症状が出現してきます」(鴨居先生)。

構造を左右する涙の量や質は、加齢や生活習慣などにより変わっていきます。年齢を重ねるごとに涙をつくる涙腺の分泌機能が低下し、分泌する涙の量が減り、成分が変化することが知られています。他にも年齢に関係なく、ドライアイを悪化させる3つの「コン」に注意が必要です。コンタクトレンズの使用中、パソコン(スマホ)の長時間の使用、エアコンの長時間の利用です。

鴨居先生は「ドライアイの症状改善には生活習慣、環境の見直しも大事です。パソコン作業やスマホ使用時には休憩を適切にとり目を休める、意識してまばたきの回数を増やす、室内の加湿などが推奨されます」とアドバイスしています。

染色検査で層別診断、最適な層別治療へ

眼科医では、ドライアイの診断はまず問診で目の乾燥感、かすみ目、目の疲れなどを評価します。国際的に汎用されている「ドライアイ疾患特異的質問紙票」を使うこともあります。そのうえで、フルオレセインという染色液を使った染色検査を行います(写真)。

フルオレセイン染色検査では、染色液を眼内に滴下して角膜および結膜を染色し、細隙灯顕微鏡で眼表面の障害や角膜上皮の損傷をチェックします。また、フルオレセイン染色を行って涙液を可視化して開瞼直後の涙液層の破壊時間(BUT)や涙液層の破壊パターン(BUP)を調べることによって涙液層のバランスを崩している不足成分を見極める層別診断(TFOD)を行います。

写真 検査液を滴下して異状を評価するフルオレセイン染色検査

角膜下方に生じた点状の傷と、角膜を覆う涙が蒸発している様子(写真提供:鴨居先生)

ドライアイの治療は点眼薬が中心的な手段になります。症状を和らげるには、涙液を補充する人工涙液や涙液層を安定化させるヒアルロン酸含有の目薬が使用されます。

眼科医でも、従来は、水分を補給し、傷ついた角膜を修復するタイプの目薬が多く使用されていましたが、最近は層別診断ができるようになって涙の各成分に直接はたらきかけるタイプの目薬が開発されたことにより、ドライアイ患者ごとの涙のタイプに応じて、正常に機能していない涙の層(成分)をターゲットとした層別治療(TFOT)が可能になりました。「症状によっては涙液を排出する涙点にプラグを挿入したり、まぶたのマイボーム腺を治療したり、原因や重症度に応じてさらに個別に治療法が検討されます」(鴨居先生)。

「ドライアイは涙液の不足や過度の蒸発、眼表面の炎症など、複数の要因が関与する複雑な疾患です。診断には精緻な検査が必要であり、治療も原因に応じて個別化が求められます。最新の研究と診療ガイドラインに基づき、適切な診断と治療を行えば症状は改善し、生活の質が向上できます。目の異常が気になったら、早めに専門医に相談してください」と鴨居先生は話しています。