専門家に聞く!ヘルスケア情報

唾液力アップで健康増進 知っておきたい唾液パワー

情報誌けあ・ふるVOL.117(2023/10)掲載

神奈川歯科大学

環境病理学分野

教授

槻木 恵一 先生

口の健康と全身の病気とは密接な関係があり、口の健康維持が多くの全身の病気の予防につながることが明らかになってきました。中でも口の健康を守り、全身の健康増進に働いているのが唾液です。唾液は常に口内を潤すとともに、多様な成分が含まれていてさまざまな作用で口の健康を守っています。健康増進と唾液の役割について、日本唾液ケア研究会理事長を務める神奈川歯科大学環境病理学分野教授の槻木恵一先生にお聞きしました。

多様な役割を担っている唾液

ヒトには大きな唾液腺が耳下や顎の周りに3つあります。口の中にも小さな唾液腺が多数あります。唾液はここで血液からつくられて1日に1000〜1500㎖が口の中に分泌されています。この唾液には100種類以上の成分が含まれているとされ、さまざまな働きをしています。

槻木先生は「魚は虫歯になりません。水中に暮らしている魚は絶えず口の中が水流で洗われているからです。口の中が乾くこともありません。ところが陸に暮らすヒトや動物は口内が乾いてしまいます。口内が乾くとまず問題になるのが感染です。細菌やウイルスが侵入しやすくなってしまうのです。そこで、海から陸に上がってくる進化の過程で、口の中を水分で浸しておくしくみが必要になり、唾液腺が発達したと考えられています。近年の研究で、唾液はただ口を潤すだけではなく多様な役割を担っていることが分かってきました」と説明します。

量と質の唾液力で多様な作用

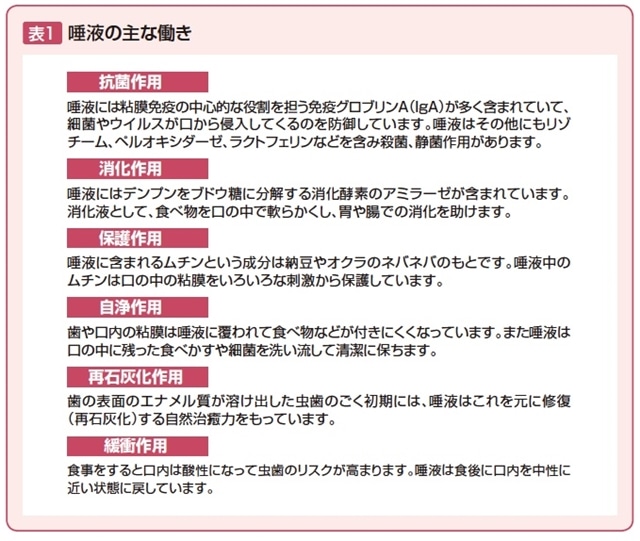

「ごはんを食べるときはよく噛んで食べると消化を助ける」ということは比較的よく知られています。唾液に含まれる消化酵素のアミラーゼにはデンプンをブドウ糖に分解して消化を助ける「消化作用」があります。そのほかにも唾液の主な働きには、口の中を洗い流す「自浄作用」、ウイルスや細菌など微生物に抵抗する「抗菌作用」、歯の修復を行う「再石灰化作用」などがあり(表1)、さらに食べ物を湿らせたり溶かしたりして飲み込みやすくする「食塊形成作用」などもあります。

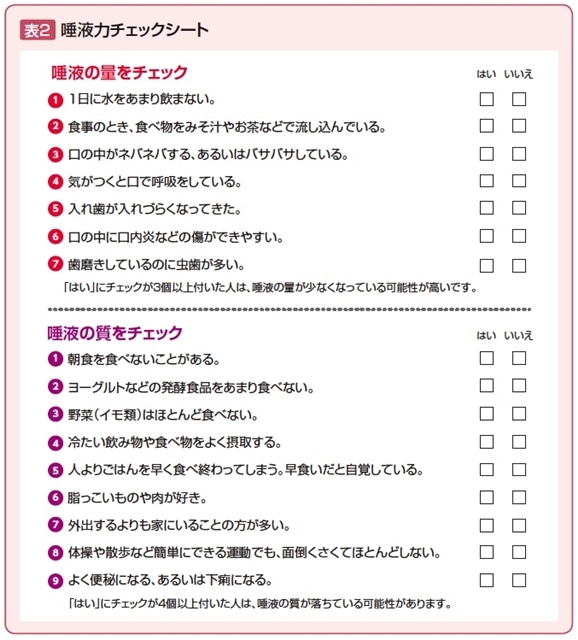

こうした唾液のパワーは唾液の量と質(成分)で決まります。槻木先生らは唾液の量と質の2つの面から捉える「唾液力」のチェックリストを作成し公開しています(表2)。「唾液力が弱っていないか、唾液の量と質をセルフチェックする目安にしてください」と話しています。

ネバネバ唾液とサラサラ唾液のバランスで機能も変化

槻木先生は「唾液には質の異なる『ネバネバ唾液』(粘液性唾液)と『サラサラ唾液』(漿液性唾液)の2種類があり、それらがバランスよく口腔内に分泌されていることが重要です」と言います。両者は交感神経、副交感神経と連動して量と質がコントロールされています。

ネバネバ唾液は「活動的」「緊張」「興奮」など交感神経が優位なときに多く分泌されます。ネバネバ成分である糖タンパクを多く含み、口内の粘膜を覆って刺激から守ります。強い抗菌作用をもつ免疫成分のIgA(免疫グロブリンA)の含有量も多く、口からの感染防御や傷の修復に力を発揮します。

一方サラサラ唾液は、食事、睡眠、排泄などリラックスした状態で副交感神経が優位なときに多く分泌されます。サラサラ唾液は、噛み砕いた食べ物を飲み込みやすくし、飲食物に対する味覚の感度を高めます。また、食後に口の中を中性に戻し、口の中の汚れや細菌を洗い流して口内環境を適正な状態に保つ作用があります。口臭予防やドライマウスの解消にも働きます。

加齢で低下する唾液力を補う

多くの働きをもつ唾液力も加齢に伴って低下してきます。特に注意が必要なのは唾液量の減少です。槻木先生は「加齢に伴う唾液量の低下は、徐々に徐々に進むので、気付きにくいことも多いようです。唾液の量が減ってくると口の中が乾きぎみになるので、しゃべりづらい、入れ歯が入れづらい、食べ物が飲み込みにくい、あるいは口臭が気になる、食べこぼしをしやすくなったといったことが起きてきます。いずれも些細な変化ですが、見逃さないようにしてください」と注意を促します。

唾液量の低下を補うには、まず唾液の元になる水分の補給を十分にすることです。高齢者はトイレが近くなるなどの理由で水分を控えがちですが、それも唾液量の低下につながります。そして加齢とともに唾液の量が減ってくる重要な要因は、舌の周辺の筋肉の衰えです。「唾液力を維持向上させる取り組みで一番効果的で大切なことはよく噛むようにすることです。よく噛むことで舌周辺の筋肉が動き、その間にある唾液腺が刺激されて唾液の分泌が高まります。嚥下機能の衰えを予防する嚥下体操が唾液力アップにも効果的です」と槻木先生は言います。

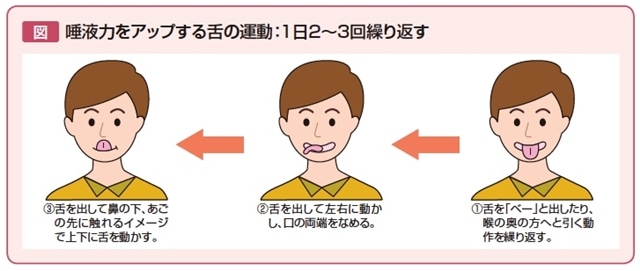

食べ物を飲み込む嚥下機能で使われる筋肉群は唾液腺を取り囲んでいるので、嚥下体操は唾液腺を活性化するのに好適なのです。嚥下体操はいろいろ考案されていますが、唾液力アップに特に大切なのは舌の運動です(図)。日頃から舌を動かす筋肉をよく動かすことで顎の下や舌の下にある唾液腺が刺激されて機能低下を防ぎ、唾液量の減少を防ぎます。

「しばらく体操を続けて、唾液の量が増えてくると口の中が潤って、食べ物が飲み込みやすくなったり、しゃべりやすくなるので、量の変化を実感できると思います」(槻木先生)。

新型コロナの検査も支えた唾液

唾液は今、医療の分野で、病気の早期発見、診断の手がかりとしても注目されています。日本では新型コロナウイルスの感染の有無を調べるPCR検査で検体採取の負担が少ない唾液を検体とした検査が行われています。このように唾液中に含まれるきわめてわずかな物質を検出して、ストレス度の判定やがんの早期発見など、病気の治療につなげる検査の実用化が進んでいます。

「日本唾液ケア研究会」では11月28日(いいつば)を「いい唾液の日」として登録認定しました。この日を中心に、専門医による学術集会や啓発イベントなどが行われます。槻木先生は「唾液の力の全貌はまだ解明の途上です。唾液は歯科医療ではとても重要な要素ですが、学術集会には歯科以外からも医学系や看護系、運動系などの幅広い領域の研究者が新しい知見を持ち寄って議論します。皆さんも唾液力をパワーアップして健康増進に役立ててください」と話しています。