専門家に聞く!ヘルスケア情報

男性ホルモン低下で起こる男性更年期障害 過労や人間関係、環境の変化などストレスも大きな原因

情報誌けあ・ふるVOL.116(2023/7)掲載

順天堂大学医学部

泌尿器科学

教授

堀江 重郎 先生

更年期障害と言えばかつては女性の疾患でしたが、最近は男性の更年期障害が注目されています。中高年男性で「イライラする」「元気がなくなってきた」「ED(勃起不全)気味だ」「性欲がない」などの症状が続く人は、更年期障害が疑われます。医学的にはLOH症候群と呼ばれ、主な原因は男性ホルモンの減少です。男性の更年期障害について、順天堂大学医学部泌尿器科学教授の堀江重郎先生にうかがいました。

原因はテストステロンの低下

病気ではないのに歳以上の男性が、異常な発汗、ほてり、腰や背中の痛み、疲れやすさといった身体症状や、イライラや不安感、仕事への意欲低下といった精神症状、ED(勃起不全)や性欲減退などが続くときは更年期障害を疑ってみましょう。

男性の更年期障害は、医学的にはLOH症候(late onset hypogonadism、男性の性腺機能低下症)と呼ばれ、原因は男性ホルモンであるテストステロンの低下です。

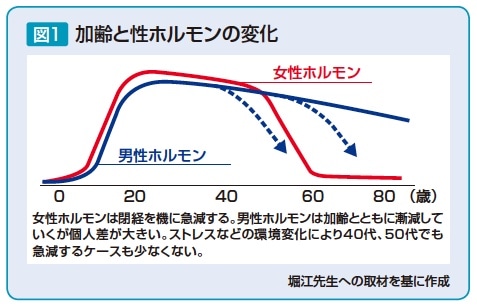

順天堂大学医学部泌尿器科学教授で、同大医学部附属順天堂医院でメンズヘルス外来も担当する堀江先生は、「女性の場合は、閉経によって女性ホルモンであるエストロゲンが減少することで、様々な更年期障害が起こります。それに対し、男性は男性ホルモンであるテストステロンが低下することで様々な症状が出ます。男性のテストステロン低下は、加齢だけでなく、過労や人間関係、環境の変化といったストレスも大きな原因となります」と話します。

テストステロンの減り方に個人差

テストステロンもエストロゲンも男女の体内で分泌されていますが、男女でその量が異なるため、それぞれ男性ホルモン、女性ホルモンと呼ばれています。

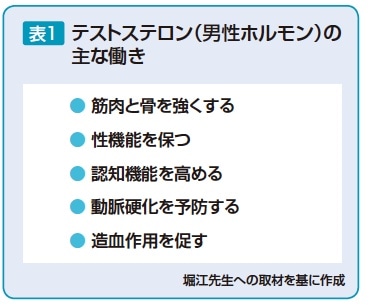

テストステロンの役割は多様で、筋肉と骨を強くする、性機能を保つ、認知機能を高める、動脈硬化を予防する、造血作用を促す、などの働きを持っています(表1参照)。そのため、テストステロンの低下が男性の心身に様々な症状をもたらすのです。

男性の場合、テストステロンの大半は精巣で作られます。思春期から20代にかけて増えた後、加齢とともに徐々に減っていきます(図1参照)。しかし、その減り方は個人差が大きく、早い人は代後半から男性更年期障害の症状が出る人がいます。

堀江先生は「テストステロンは、男性が外に出かけて“獲物”を捕ってくるための“狩猟”ホルモンとも言えます。やりがいや、仕事の達成感などと密接に関係します。ですから、獲物を捕ることをやめる……、すなわち、仕事を辞める、定年退職する、職場が変わる、といった環境の変化が起こるとテストステロンの分泌が減ることがあります。仕事などで過度なストレスにさらされてもテストステロンは低下します。加齢はもちろん主な要因ですが、男性がそうした環境に置かれることでテストステロンが低下し、心と体に変化が起こることが、男性更年期なのです」と話します。

まずはセルフチェックを

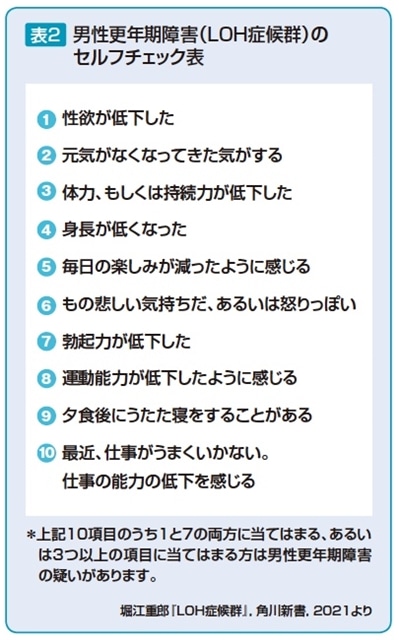

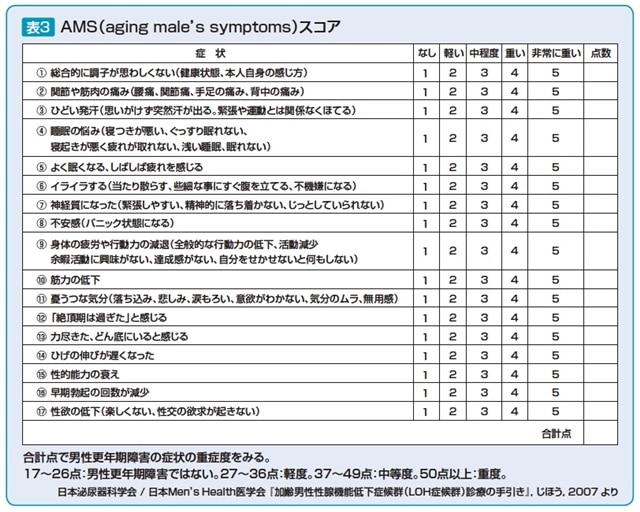

自分が男性の更年期障害に当たるかどうかは、簡単なセルフチェックで確認することができます。

表2がそのセルフチェック表です。10項目のうち、性機能に関係する1と7に両方当てはまる、あるいは3つ以上に当てはまる場合、男性更年期障害の疑いがあります。

表3はもう少し詳しいチェック表で、世界的にも使用されているAMSスコアです。このスコアで27点以上は男性更年期障害の疑いがあり、特に50点以上は重度の判定となります。

「重度の場合は、しかるべき医療機関を受診し、治療を行う必要が出てきます。担当するのは主に泌尿器科で、メンズヘルス外来など、更年期障害専門の外来を設けているところが推奨されます」(堀江先生)。なお、専門医は日本メンズヘルス医学会のウェブサイト(https://jsmh.jp)でも検索することができます。

睡眠、運動、食事の改善が基本

医療機関においては、血液中のテストステロン値の測定も行われます。国際的には血液中の総テストステロン値が250ng/dL以下がLOH症候群の治療を行う基準値とされています。

医療機関における治療について堀江先生は、「テストステロン値がそれほど低くない人には、まず、十分な睡眠、適度な運動、規則正しい食事など生活習慣の改善を指導します。薬物療法としては、ED治療薬、抗うつ薬を使うこともあります。体内の“気”を補う意味で、漢方薬(補中益気湯など)を使うこともあります」と話します。

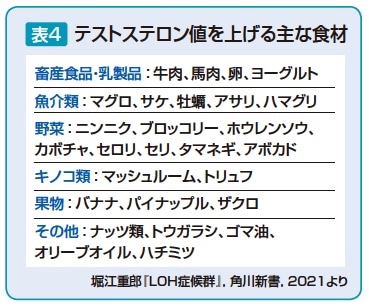

食事ですが、羊肉などに多く含まれるカルニチンや、牡蠣などに多く含まれる亜鉛などはテストステロンの分泌を増やすと言われています。その他、テストステロン値を上げると言われる主な食材を表4に示しました。

重度の人にはホルモン補充療法

症状が特に重く、血液中のテストステロン値が低い人には男性ホルモン補充療法を検討します。テストステロンエナント酸エステル製剤を1回125㎎もしくは250㎎を、2〜4週ごとに筋肉注射で投与するという治療法です。

「保険診療では男子性腺機能不全症が適応で、LOH症候群もこれに準じる疾患として薬剤費が医療保険でカバーされる場合があります。ただ、保険診療が認められない自治体もあり、自費診療で投与している医療機関も少なくありません」と堀江先生。

なお、男性ホルモンの補充療法としては、テストステロン1%含有軟膏剤(商品名「グローミン」)を特定の薬局で購入したり、テストステロン5%含有軟膏剤(商品名「1UPフォーミュラ」)を専門医で処方してもらうことでも使用可能です。

「『1UPフォーミュラ』は、私たち日本の専門医と日本の製薬企業で開発した薬です。日本メンズヘルス医学会の研修を受け、認定された医師が処方できます。同学会のウェブサイトに認定医のリストもあるので、興味のある方は確認してみて下さい」(堀江先生)。

自分の“居場所”を見つけよう

堀江先生は「男性の更年期障害は医学的な治療だけで100%治るものではない」と強調します。「ホルモン補充などで一時的に症状は軽快するかもしれませんが、それはあくまで対症療法に過ぎません。一番大事なのは、自分の存在が認められる“居場所”を見つけることや、人生における“獲物”ややりがいを見つけ、それに取り組む前向きな姿勢です。そうすればテストステロンの分泌は促進され、更年期障害の症状軽減にもつながるからです」と堀江先生はアドバイスしています。