専門家に聞く!ヘルスケア情報

アドバンス・ケア・プランニングって何? 最期の時どんな医療やケアを受けたいかの話し合い

情報誌けあ・ふるVOL.115(2023/4)掲載

医療法人社団プラタナス

桜新町アーバンクリニック

院長

遠矢 純一郎 先生

最近、医療や介護の現場でアドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning:通称ACP)という言葉が使われるようになってきました。ACPは、将来自分がどのような医療やケアを受けて最期の時を迎えたいかを前もって考え、家族や近しい人、医療・介護スタッフと話し合っておくことを言います。ACPの基礎知識について、桜新町アーバンクリニック院長の遠矢純一郎先生にうかがいました。

重要なのは“本人がどうしたいか”

日本が超高齢社会となり、医療・介護を必要とする人が急増するとともに、1年間に多くの方が亡くなる「多死社会」を迎えています。そういったことを背景に、あらかじめ医療とケア(介護)に関する本人の意思を確認しておくアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の実践が広まりつつあります。

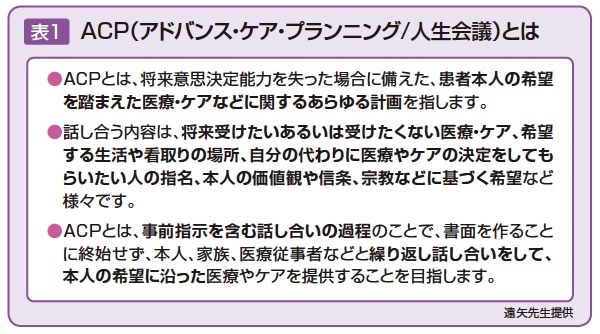

ACPは、将来、自分(あるいは患者)の意思決定能力が失われた場合に備えた、本人の希望を踏まえた医療・ケアなどに関するあらゆる計画を指します。あらかじめ話し合う内容は、将来受けたい、あるいは受けたくない医療・ケア、希望する生活や看取りの場所など様々です。

在宅医療の現場でACPに取り組む遠矢先生は「我々医療者が一番重要視するポイントは“ご本人がどうしたいか”ということです。老化や病気の進行で体調や心境も変化していきます。我々は、ご本人、ご家族、他の医療スタッフなどと繰り返し話し合いをして、最新のご希望を共有し、万が一の時に、患者さん本人の希望に沿った医療やケアを提供することを目指しています」と話します(表1参照)。

ACPの普及・定着を後押しするため、2018年、厚生労働省は公募でその愛称を「人生会議」と決定、一般に向けた啓発活動もスタートさせています。

「医療・介護スタッフと話し合う以前、元気なときから家族や親しい人とそうした問題を話し合っておくこともACPの一環と言えます」(遠矢先生)。

ACP開始のタイミングは様々

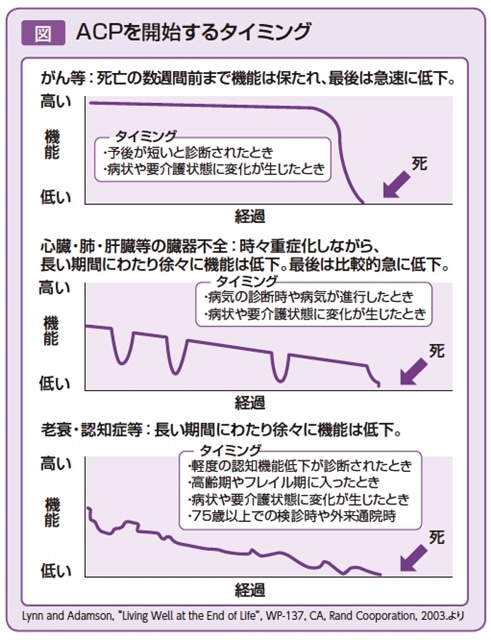

医療・介護スタッフらも交えたACPを開始する時期は、病気の種類や身体の状況などによって違ってきます。図は海外の研究者がACPを開始するタイミングについて考察したものです。

例えば、がんなどの場合は、「予後が悪いと診断されたとき」や、「要介護状態に変化が生じたとき」としています。

心臓病など慢性疾患で時々重症化しながら徐々に身体機能が低下する病気の場合は、「病気の診断時や病気が進行したとき」や、「要介護状態に変化が生じたとき」としています。

認知症など徐々に機能が低下していく場合は、「軽度の認知機能低下が診断されたとき」などとしています。

遠矢先生は「在宅医療で言えば、訪問診療の開始は要介護状態に変化が生じたときなので、一つの大きなタイミングと言えます。老人ホームなど介護施設に入居するときも同様です。また、認知症が進むと自分で判断できなくなりますので、認知機能が落ちてきた方の場合は、身体そのものが弱っていなくても、早めにACPを開始することが大切です」。

どんな医療をどこで受けたいか

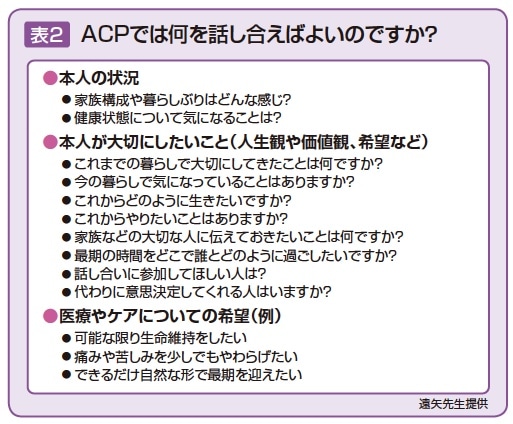

では、ACPにおいては具体的にどのようなことを話し合えばいいのでしょうか。遠矢先生が患者と家族向けに医療・介護スタッフらと「何を話し合うのか」をまとめたのが表2です。

遠矢先生は「まずご本人の状況や、ご本人が大切にしたいことを話し合います。そして段階的に医療やケアについての希望を聞くようにしています。特に重要なのは、万が一の場合にどんな医療を受けたいかということと、自宅がいいのか、病院や施設でもいいのかという生活する場所の希望です」と話します。

特に医療についての希望を話し合う場合、「医師や看護師など医療職の意見も聞きながら行うことが大切」と遠矢先生は強調します。「例えば、胃ろうはダメ、人工呼吸器はダメ、と生半可な知識から言われる方が時々います。胃ろうにも人工呼吸器にもメリット、デメリットはありますし、胃ろうを付けたらもう絶対に外せないというわけでもありません。医療職の人の説明や意見をきちんと聞いて、判断するようにしましょう」(遠矢先生)。

ACPの取り組みは日本の医療現場でまだ始まったばかりで、医療機関のすべてが積極的に取り組んでいるわけではありません。

遠矢先生は「かかりつけ医がいる方は、受診時などにそういった話をしておくことをお勧めします。万が一の時や在宅医療開始時などに、他の医療機関に申し送りが行われれば、希望していた医療・ケアが受けられることになります。その意味でも、高齢になってからかかりつけ医を持つことは重要です」と話しています。