専門家に聞く!ヘルスケア情報

中性脂肪は肥満の真犯人 毎日の食事を少し変えて適正体重に

情報誌けあ・ふるVOL.115(2023/4)掲載

千葉大学医学部附属病院

臨床栄養部副部長兼

栄養管理室長

野本 尚子 さん

健康診断や人間ドックなどで中性脂肪の値が高いと言われたことはありませんか。中性脂肪は内臓肥満などを引き起こす肥満の真犯人です。しかし少し食事に注意すれば中性脂肪値は目に見えて改善します。中性脂肪値が高いと指摘されたときの対処法と適切な食事バランスのポイントについて、千葉大学医学部附属病院で栄養指導をしている臨床栄養部副部長兼栄養管理室長の野本尚子さんにお聞きしました。

中性脂肪の高値は肥満の原因に

健診などの血液の脂質の検査ではLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の3つの値を調べます。LDLコレステロールは血管にコレステロールを溜め込んで動脈硬化を起こす悪玉コレステロール、HDLコレステロールは余分なコレステロールを運び出す善玉コレステロールです。LDLコレステロールは高値になると、HDLコレステロールは低値になり動脈硬化の進行リスクが高くなります。

一方、中性脂肪は身体を動かすエネルギー源になる脂肪です。余分になった中性脂肪は体内のエネルギーが不足したときに使えるように体脂肪として蓄えられるので、増えすぎると肥満をまねきます。特に内臓周辺に脂肪が溜まるとさまざまな生活習慣病を引き起こす内臓脂肪型肥満になります。つまり、肥満を起こす直接の犯人が中性脂肪なのです。

また、中性脂肪はHDLコレステロールの減少を引き起こし、超悪玉コレステロールとも呼ばれる小型化LDLコレステロールを増やして、動脈硬化を進める原因にもなります。

肥満なら、まずは3%の減量

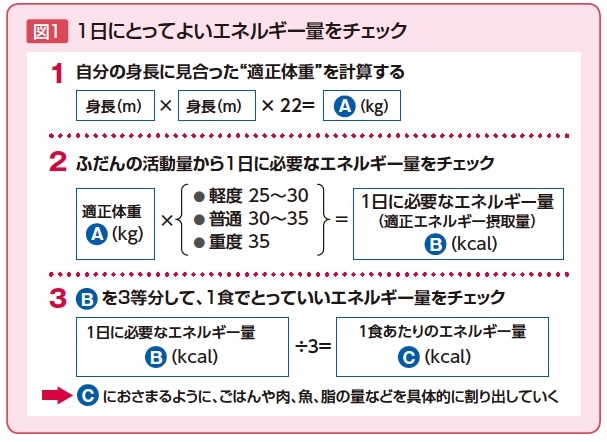

中性脂肪値が高いと言われたとき、まず確認したいのがBMI(体格指数)です。BMIは体重㎏を身長mの2乗で割り算した指数です。BMIが25を超えると肥満とされ、BMI22がもっとも健康に過ごせる適正体重とされています。例えば、身長165㎝ならば体重60㎏がBMI22となる適正体重となります。

野本さんは「中性脂肪が高値となる主な原因はエネルギー量のとりすぎです。BMIが高いということは、食事でとっているエネルギー量が消費量より多くバランスが悪いことを示しています。これを改善するには、まず身長や体重、日ごろの運動量などから、1日に必要なエネルギー量を計算し、そこから1食あたり何をどれくらい食べればよいかを確かめて、食事を見直しましょう」と言います(図1)。

摂取エネルギー量をコントロールする際に大切なのは、急激に減量しすぎないことです。リバウンドの原因にもなり、長続きしません。「無理せず継続するには、3〜6カ月で3〜5%、体重にして1〜2㎏程度の減量を目標にするのが適しています。そのぐらいの減量で、中性脂肪の値は改善します。体脂肪1㎏は7200k㎈に相当しますから、例えばごはんをお茶碗によそうとき、1食あたり1〜2口分(50g程度)少なめにするだけで1日200k㎈、1カ月で0・8㎏の体脂肪の減量が可能になるのです」と野本さんは強調します。

主食、主菜、副菜で栄養バランス

では、毎日の献立をどのように組み立てればよいのでしょうか。

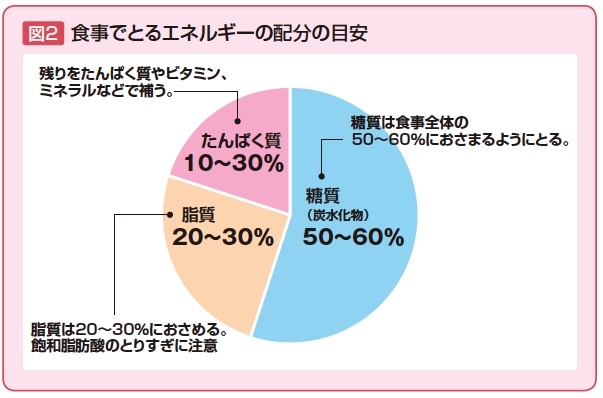

厚生労働省では、食事でとるエネルギーの配分の50〜60%を糖質(炭水化物)、20〜30%を脂質、10〜30%をたんぱく質にすることを推奨しています(図2)。実際の食材の例でみると図3のようなバランスになります。野本さんは「糖質源となる主食はごはんなら軽く1杯、主菜(たんぱく質)は肉や魚を手のひらサイズの大きさ、副菜は小鉢や汁もの1〜2杯分にすると概ね適切な比率になります。ただし、中性脂肪は糖質のとりすぎの影響が大きいので、主食や果物、おやつなどで糖質をとりすぎないよう、糖質の比率を少し控えめにするとよいでしょう」と説明します。

主菜はLDLコレステロールを増やしやすい飽和脂肪酸を含む肉よりも、中性脂肪を減少させるオメガ3系脂質を含む魚、脂質が少ない大豆製品の頻度を高くします。副菜では、食物繊維や脂質の酸化を抑える抗酸化作用のあるビタミン類を豊富に含む野菜や海藻、キノコ類をとります。

「1日25gの食物繊維をとりたいので、野菜は1日350gを目標に積極的にとってください。冷凍野菜や乾物を使うと手軽にとることができます。作り置きをしておくのも便利です」と野本さんは助言します。

おやつのカロリーは食事で帳尻合わせ

摂取エネルギー制限というと、おやつやお酒もがまんしなければならないイメージがありますが、野本さんは「基本的には食べてはいけない食品はありません。要は目標エネルギー量内であればいいのです。お菓子やお酒で摂取カロリーが増えた日は主食分で減らすなどして、帳尻を合わせてください」と言います。

ただし、糖質の中でも果物や清涼飲料水などに多く含まれる「果糖」は中性脂肪を増やしやすいので注意が必要です。野本さんは「果物を適量食べるのであれば問題ありませんが、食べ過ぎてしまうようであれば冷凍果物がおすすめです。食べるのに時間がかかるため、少量でも満足感が得られるからです」と話します。

お菓子を選ぶなら、飽和脂肪酸が多く、カロリーも高い洋菓子は少し控えめに、脂肪分が少なく食物繊維が多い和菓子を日ごろのおやつに、といった使い分けもいいでしょう。市販のお菓子には、カロリー成分表示があるものも多いので、購入時に参考にできます。

成分表示を確認するクセをつける

外食が多い場合にはどうすればよいのでしょうか。「献立の選択肢が多いお店を選ぶのもコツです。主食、主菜、副菜がある和定食がおすすめです。最近では、エネルギー量表示をしているお店もあるので、参考にすれば1食あたりの摂取エネルギー量の範囲におさめやすいでしょう」と野本さんは話しています。

実はコンビニも強い味方です。お弁当だけでなく、惣菜の種類も豊富。多くの食品に、エネルギー量や成分が表示されているので、自分でコントロールしやすいというメリットがあります。野本さんは「糖質、脂質、たんぱく質、食物繊維量を見ながら、小さなお弁当に副菜をプラス。半分以上が野菜になるように選べば、自炊と遜色ないバランスで食事ができます。さらに、近年は食物繊維を強化したパンや低糖質ご飯など、機能性を高めた食品もあります。これらも上手に取り入れるとよいでしょう」と言います。

適正体重の維持がポイント

「紹介した食事のコツの全てを行おうとすると大変かもしれませんが、一つずつ取り入れてみてください。病院では食事のバランスを改善するための栄養指導をしています。より多くの患者さん一人一人の生活に合った多彩なレシピをお伝えするために、毎日の食事のレシピとともに食事療法のコツをまとめて出版しました(図4)」と言う野本さん。本書は千葉大学医学部附属病院長の横手幸太郎先生と野本さんの監修により、自炊、外食、コンビニ食など、さまざまな食事の場面をイメージしながら食事の改善を図れるようにしたのが特徴です。

中性脂肪が高くならないようにするために最も重要なポイントが、適正体重の維持です。野本さんは「中性脂肪は少し食事を変えるだけで目に見える改善効果を得やすいので、毎日体重を量ってセルフモニタリングのクセをつけるところから始めてはいかがでしょうか」とアドバイスしています。