専門家に聞く!ヘルスケア情報

白内障手術で挿入する眼内レンズの選び方 単焦点と多焦点、選択はライフスタイルを考えて

情報誌けあ・ふるVOL.114(2023/1)掲載

医療法人社団達洋会

杉田眼科

理事長

杉田 達 先生

加齢などにより眼の中の水晶体が濁ってしまう病気、白内障。治療では濁った水晶体を摘出し、代わりに人工の眼内レンズを挿入する手術を行います。現在、多種多様な眼内レンズが登場しており、より患者のライフスタイルに合ったレンズを選択することができるようになりました。眼内レンズの種類やその選び方について、杉田眼科理事長の杉田達先生にうかがいました。

日常生活に支障をきたしたら手術

白内障は加齢とともに誰でも発症する眼の病気です。眼の中でレンズの役割をする水晶体が濁ることで眼がぼやける、かすむなどの様々な症状が出ます。

「早い人は40歳代から発症し、60歳代で6〜7割、80歳を超えるとほとんどの人が白内障の症状を有しています」(杉田先生)。

白内障は放置しなければ失明に至るような重篤な病気ではありませんが、薬では治りません。見えにくさが進み、日常生活に支障をきたすようになったら、手術を受けることになります。

手術の時期について杉田先生は、「生活上、不便を感じるようになったときが、手術を受ける時期と言えます。細かいものを見ることが多い人や、車を運転する機会が多い人は早めに手術を受けるといいでしょう。逆に屋内で過ごすことが多く、文字を読む機会も少ない人は、それほど手術を急ぐ必要はありません。ただ、80歳代、90歳代になると濁った水晶体が固くなり、手術の難度も高くなるので、あまりがまんせずに手術を受けた方が良いでしょう」と話します。

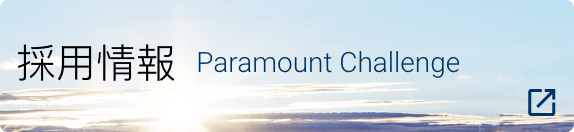

白内障手術は、濁った水晶体を取り除きその代わりとなる人工の眼内レンズを挿入する手術です。手術法もこの数十年の間に格段に進歩しました。現在行われているのは超音波水晶体乳化吸引術という手術です(図1)。

角膜を2〜3mm程度切開し、切開部から超音波プローブを挿入して、濁った水晶体を小さく砕き吸引、そして水晶体があった場所に眼内レンズを挿入するというものです。通常は局所麻酔で、手術時間は数分程度です。「手術装置や手術器具が年々進歩し、今ではより洗練されて安全性の高い手術になっています」(杉田先生)。

格段の進歩を遂げた眼内レンズ

水晶体の代わりに挿入する眼内レンズは、2000年代以前は、通常の眼鏡のように一つの焦点しか持たない単焦点レンズしかありませんでした。しかし、2000年代前半頃から複数の焦点を持つ多焦点レンズが登場して、治療の選択の幅が広がりました。単焦点レンズ、多焦点レンズともにアクリル樹脂が主体で生体適合性が高く柔らかい素材でできています。主なレンズの特徴は以下の通りです。

安価でクリアな単焦点レンズ

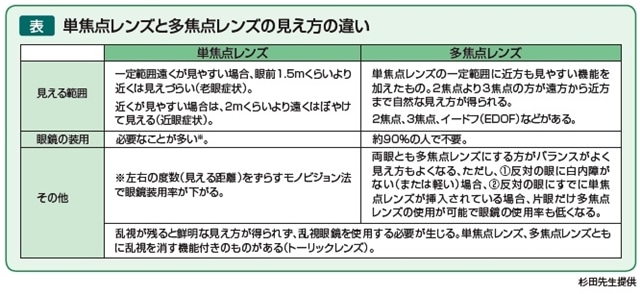

単焦点レンズは通常の眼鏡のように一つの焦点しか持たないレンズです。単焦点のため裸眼で見える範囲に限界があります。

しかし、多焦点レンズよりも見え方がクリアで、保険適用もされており治療費も3割負担で約5万円(2022年現在)で済むため、単焦点レンズは依然人気で、国内の白内障手術の約9割で使用されています。

単焦点レンズは遠くが見えるように度数を合わせると手元の書類やパソコン画面が見づらく老眼鏡が必要です。一方、手元に度数を合わせると遠くを見るための近視用の眼鏡が必要です。また、片眼だけ手術をするのか、両眼手術をするのかで度数合わせも変わってきます。杉田先生は「単焦点レンズを挿入する場合、裸眼でどの距離を一番見やすくしたいかや、片眼手術の場合の手術をしない眼との度数のバランスなどについて、眼科医とじっくり相談することが重要です」とアドバイスします。

裸眼生活が可能な多焦点レンズ

多焦点レンズは、外から眼に入ってきた光を距離別に振り分けて、複数の距離にピントが合うようにしたレンズです。レンズの構造によって様々なタイプがあります。

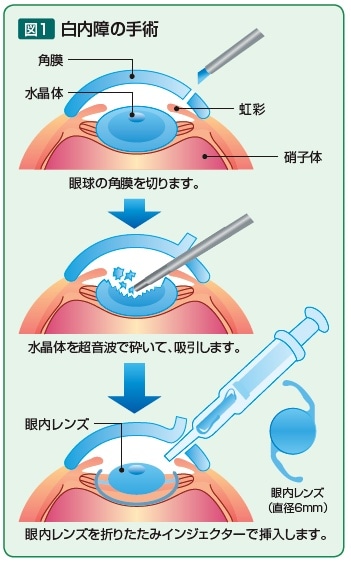

最初に眼科治療で使われるようになった2000年代初頭は、レンズ表面が同心円状に遠方と近方に焦点が分かれた「屈折型」が使われました(図2)。ただ、瞳孔が大きくならない高齢者は中心部の遠方しか焦点が合わないなど、問題点もありました。

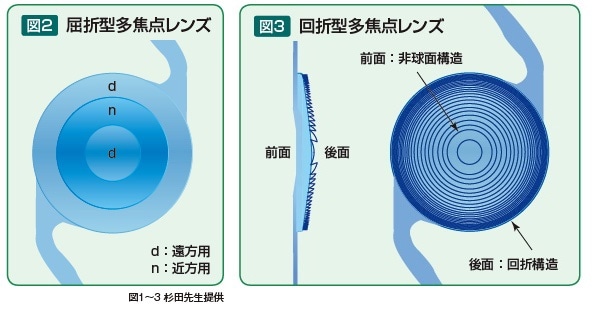

現在の多焦点レンズの主流は木の年輪のような構造で遠方(2m以上)、近方(30〜50cm)の焦点を何重にも重ねた「回折型」です(図3)。ちなみに、「屈折」「回折」とはレンズで光が曲がるメカニズムのことです。

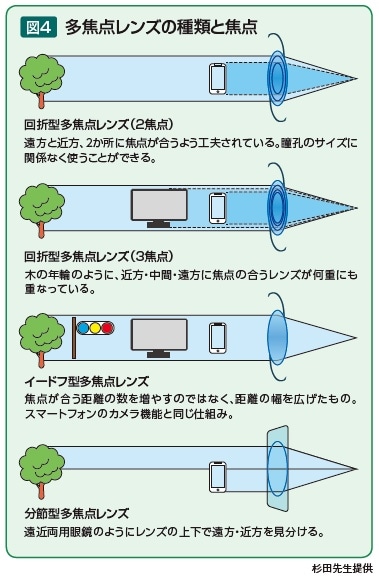

回折型は遠くと近くが見える2焦点レンズから、最近では遠方、中間(60cm〜1m)、近方の3焦点レンズも開発され使用されるようになっています。

この他の多焦点レンズには単焦点レンズの焦点深度(焦点が合う幅)を伸ばすという発想で作られたイードフ(EDOF:Extended Depth of Focus)型レンズや、遠近両用眼鏡のようにレンズの下側で手元を、上側で遠くを見る分節型レンズなどもあります(図4)。

多焦点レンズは、白内障手術後に眼鏡による矯正がほぼ不要となるなどメリットも大きいですが、欠点もあります。

「単焦点レンズが一か所に焦点を合わせているのに対して、多焦点レンズは複数の箇所に光を振り分けます。そのため見え方のシャープさが少し劣ります。暗いところでくっきり感がやや落ちます。また、暗い場所でライトを見ると、光の輪が見えたり、まぶしさを感じることもあります。新しい多焦点レンズではそれらの現象は改善されてきており、夜間の運転にも障害はほぼありません」(杉田先生)。

眼鏡が苦にならない人は単焦点

単焦点レンズか多焦点レンズかは、手術後の生活や費用面を勘案して決めます。杉田先生は「眼鏡をかけるのが苦にならない人は単焦点でいいと思います。眼鏡が嫌いという人には多焦点をお勧めします。眼鏡が嫌いだが単焦点がいいという人には右眼、左眼で遠方と近方の異なる単焦点レンズを入れる『モノビジョン法』という方法もあります。見え方が左右で違って大丈夫か?と思われそうですが、脳がうまく見たいものの距離に応じて見やすい方に切り替えるので、裸眼生活も可能です。眼科の先生に相談してみて下さい」と話します。

ところで、最近は単焦点レンズ、多焦点レンズともに乱視を矯正する機能を付加したレンズ(トーリックレンズ)も登場しています。「乱視も眼内レンズで矯正したい人はトーリックレンズの使用も検討してみましょう」(杉田先生)。

認可されている多焦点は選定療養

治療費は単焦点レンズと多焦点レンズで異なります。単焦点レンズの場合は、レンズ代、手術費用ともに保険診療となります。トーリックレンズは単焦点の場合のみ保険診療が認められています。

これに対し、多焦点レンズは厚生労働省の認可を受けたレンズについては「選定療養」という仕組みで治療を受けることができます。選定療養では、手術費用は保険診療、レンズ代は多焦点レンズ代と単焦点レンズ代の差額を支払うことになります。なお、日本で認可されていない多焦点レンズを用いる場合は、手術費用も含め全額自己負担となります。

「病院や診療所の眼科によって取り揃えているレンズが異なります。レンズの種類やどんな治療法を行っているかについて、眼科医としっかりと相談することが大切です」と杉田先生は話しています。