専門家に聞く!ヘルスケア情報

オンライン診療受診のポイント 生活習慣病の管理、発熱時の医療機関受診の相談などに

情報誌けあ・ふるVOL.113(2022/10)掲載

医療法人社団鉄祐会

祐ホームクリニック

理事長

武藤 真祐 先生

スマートフォンやタブレット端末、あるいはパソコンを用いたオンライン診療が広がりを見せています。医療機関に直接行かなくても診察を受けられて利便性が高い一方、オンラインでできる診療には限界もあります。オンライン診療を利用する際の注意点を医療法人社団鉄祐会理事長の武藤真祐先生にうかがいました。

初診からも利用可能に

新型コロナウイルスの感染拡大をひとつの背景として、オンライン診療が定着し始めています。2022年1月には厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が改訂され、より利用しやすくなりました。

医療機関が初診からオンライン診療を実施できるケースはこれまで例外的な事例に限定されていましたが、この4月からは新規の患者も含めて、初診からのオンライン診療が可能になっています。

オンライン診療に適さない症状

ただし、あらゆる病気や症状にオンライン診療が対応できるわけではありません。

武藤先生は、「初診か再診かで状況が異なります。初診では、日本医学会連合が作成した『オンライン診療の初診に適さない症状』※1に書かれてあるように、胸痛や強い腹痛があり緊急性が高い場合や、実際に触診をしたり、血液検査やX線検査をしないと診断が下せないような場合はオンライン診療には向きません。また、診断に際し医師が得られる情報量が足りない場合も適しません。緊急性が高くなくても、何かしらお腹に触れる腫瘤があるような場合は、問診だけでは情報が不十分のため、対面での診療が必要になります」と話します。

※1https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000840247.pdf

オンライン診療に適したケース

一方オンラインの初診に適したケースについて武藤先生は、「まず、生活習慣病の管理など、症状が重くなく継続的な処方が必要な方には向いています。次に、コロナやインフルエンザなどで発熱などの風邪様症状が出ていて、医療機関をすぐに対面受診すべきかどうかの判断を医師に仰ぎたい場合です。画面越しに呼吸の状態を見て重症度は大体判断できるので、トリアージ(傷病者の振り分け)機能としてもオンライン診療は有効だと考えられます。

あとは、対面が望ましいケースであっても、忙しいとか遠方であるとか、移動手段がないといった場合は、セカンドベストとしてオンライン診療を選択するケースも考えられます」と話します。

一方、再診の場合は「基本的には以前と同じような病状が続いている方はオンライン診療に向いています。ただ、前回から大きく病状が変わったとか、別の疾患も含めて診てほしい場合は対面での診療が望ましいです」(武藤先生)。

対応医療機関の探し方

オンライン診療に対応している医療機関については、インターネットなどで検索するか、受診したい医療機関のホームページでオンライン診療に対応しているかどうかを確認するなどして探します。

対応医療機関のリストについては国や自治体が公表しているものや、オンライン診療のシステムを開発したシステム会社によるものなどがあります。「何かがあった時には直接受診する可能性もあることを考えると、通院できる距離にある医療機関を探したほうが無難と言えます」(武藤先生)。

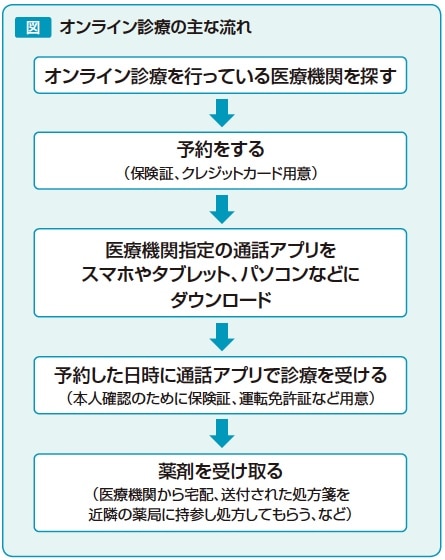

オンライン診療の流れ

オンライン診療は、医療機関によって採用している通話や予約などのシステムが異なります。若干の違いはありますが、おおむね図に示したような流れです。

予約は、オンライン診療専用のアプリ(やソフトウェア)をスマートフォンやパソコンにあらかじめダウンロードして行う場合や、予約自体は医療機関のホームページ上で行い、後から必要な通話アプリなどをダウンロードする場合など様々です。なお、予約の際に必要なものは、保険証、クレジットカード、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)などです。

実際にオンライン診療を受ける際の注意点について武藤先生は、「まず診療を受ける場所ですが、会話が聞き取りやすい静かなスペースで、プライバシーが保てるところというのが大前提です。あと、医師は顔色も見ますので、ある程度明るい場所であることも必要です。そして、通信が途切れないよう、安定したインターネット環境であることも重要です」とアドバイスします。

薬の受け取り方は様々

オンライン診療での薬の受け取り方にはいくつかのパターンがあります。

1つは後日、処方箋が医療機関から患者宅に郵送などで届けられ、届いた処方箋を持って、近所の薬局で調剤してもらう方法。

医療機関がオンライン服薬指導を行っている薬局と提携し、処方箋の情報が共有できる場合は、薬局のオンライン服薬指導を受けた後に、薬局から薬剤が患者宅に配送されます(あるいは患者が直接取りに行く)。

医療機関が院内処方をしている場合は、医療機関から直接薬剤が配送されます。

なお、薬剤に関してはオンライン診療独自の処方制限があるので注意が必要です。「初診では麻薬と向精神薬、特に安全管理が必要な薬剤は処方できず、8日分以上も処方できません」と武藤先生は話しています。