専門家に聞く!ヘルスケア情報

中高年から気をつけたい女性の排尿障害 過活動膀胱と尿失禁の基礎知識

情報誌けあ・ふるVOL.113(2022/10)掲載

日本大学医学部

泌尿器科学系主任教授

日本大学医学部附属

板橋病院長

髙橋 悟 先生

中高年になると排尿障害に悩む女性が増えてきます。女性で多いのは「突然おしっこがしたくなる」過活動膀胱と尿失禁です。尿失禁には過活動膀胱が原因で起こる切迫性尿失禁と、せきやくしゃみなどお腹に力が入った時に起こる腹圧性尿失禁の2種類があります。これらの症状、治療法などについて日本大学医学部泌尿器科学系主任教授の髙橋悟先生にうかがいました。

女性は尿漏れが起こりやすい

加齢とともに女性も男性も排尿障害に悩む人が増えていきますが、女性と男性では大きな違いがあると髙橋先生は話します。

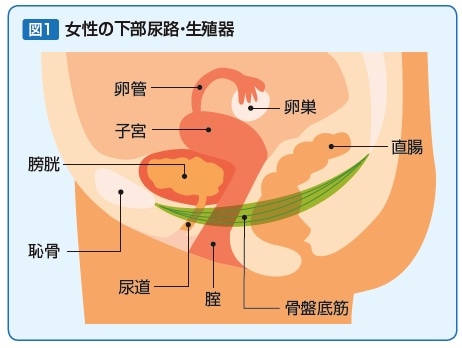

「大きな違いは、全体として男性は尿が出にくくなり、女性は漏れやすくなる点です。図1に示すように女性は解剖学的にもそうなりやすい構造になっています。前立腺がなく、前立腺肥大などによる下部尿路の閉塞が起きません。尿道も短く、子どもを産んだ後や閉経後は骨盤底筋が緩みやすく、膀胱や尿道の位置が下がってしまいます。その結果、うまく尿道を閉じることができなくなるので、男性よりも尿失禁が起こりやすいのです」(髙橋先生)。

過活動膀胱が原因の切迫性尿失禁

同じ尿失禁でも2つの種類があり、治療法も異なります。

1つは急に起こる尿意切迫感が主症状の過活動膀胱を原因とする切迫性尿失禁です。過活動膀胱は男性でも起こりますが、「同じ過活動膀胱でも女性の方が切迫性尿失禁の比率が高いです。過活動膀胱の患者の8〜9割は、切迫性尿失禁を経験していると言われています」(髙橋先生)。

過活動膀胱は2002年に国際的に定義された病気で、症状によって診断されます。その定義は「尿意切迫感を必須の症状とし、通常は頻尿および夜間頻尿を伴う。切迫性尿失禁の有無は問わない」となっています。

2002年から2003年にかけて日本で唯一の過活動膀胱に関する大規模調査が行われました。それによると、40歳以上の日本の健康な男女4000人以上を調べた調査では、過活動膀胱だと想定される潜在的な患者数は12.4%で、そのうち治療を受けているのはわずか8%でした。

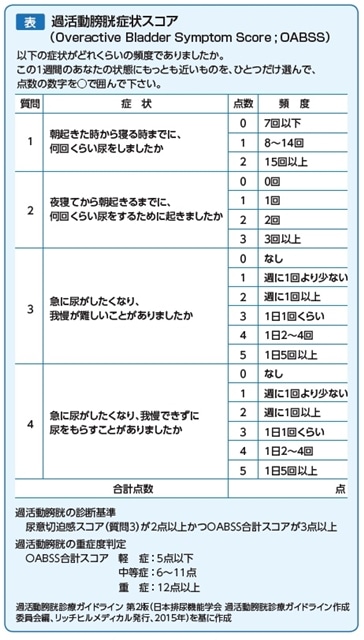

過活動膀胱の診断には「過活動膀胱症状スコア(OABSS)」と呼ばれる質問票が用いられます(表)。「質問票を参考にしながら、同じような症状が出る、細菌性膀胱炎や、間質性膀胱炎、膀胱結石、膀胱がんを除外して診断を下します」(髙橋先生)。

出産や加齢からくる腹圧性尿失禁

もう1つの腹圧性尿失禁は、お腹に力が入った時に漏れてしまう病態のことです。膀胱、子宮、直腸、腟を支えている骨盤底筋がダメージを受けたり、衰えによってゆるむことで起こります。

骨盤底筋は分娩時、腟を直径約10cmの頭の赤ちゃんが通過するなどしてダメージを受けます。また加齢で女性ホルモンが減ると、筋力が落ちて骨盤底筋が緩んできます。そうした状態で、せきやくしゃみをしたり、重い荷物を持って踏み込んだりして、お腹に力(腹圧)がかかった時に少量の尿が漏れてしまうのが腹圧性尿失禁です。

「女性の尿失禁の中には、切迫性と腹圧性が混合して起こる混合性尿失禁というのもあるので、注意が必要です。この場合、症状が強い方の尿失禁の治療を優先して行うことになります。医療機関では切迫性と腹圧性の症状のうちどちらでより多く困っているかを、きちんと伝えるようにして下さい」と髙橋先生は話します。

過活動膀胱の治療

過活動膀胱の治療では、行動療法として後でも述べる「骨盤底筋訓練(図2)」と「膀胱訓練(強い尿意を感じた時に我慢し膀胱に尿を溜める訓練)」をまず指導すると髙橋先生は話します。

この行動療法をベースに、薬物療法を行います。主に使われるのは抗コリン薬とβ3作動薬です。抗コリン薬は膀胱の収縮をブロックして排尿を止める薬、β3作動薬は膀胱を緩めて尿を溜めさせる薬です。

「抗コリン薬は歴史のある薬です。ただ、男性では前立腺肥大の治療ともからみ尿閉のリスクも若干高いと言われており最近ではあまり使われません。しかし、女性では大きな問題なく使用できます」と髙橋先生。なお、抗コリン薬については、2021年からは女性向けに一般用医薬品(商品名:バップフォーレディ)も発売されています。

「医療機関で出している抗コリン薬、プロピベリン塩酸塩の用量を少なくして商品化したものです。症状が軽い場合は、こうしたOTCをまず試してみるのもいいでしょう。効いて用量を増やしたい時は泌尿器科を訪れて下さい。一方、効かなかった場合は他の薬剤もありますので泌尿器科を受診してみて下さい」(髙橋先生)。

腹圧性尿失禁には骨盤底筋訓練

一方、腹圧性尿失禁については骨盤底筋の筋力低下が原因のため、効果がある薬剤はまだ開発されていません。「治療の基本は骨盤底筋訓練という行動療法になります。それで効果がなければ手術という選択肢もあります」と髙橋先生。

骨盤底筋訓練は「女性下部尿路症状診療ガイドライン」(日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会編)でも女性の尿失禁治療の第一選択としています。基本的な方法は(図2)に示したように、あお向けの姿勢かイスに座った姿勢で、膣と尿道を10秒間引き締める運動を行います。10秒休憩をはさみ、これを10回行って1セット、1日6セット(朝昼晩2セットずつ、など)ほど行います。

高橋先生は「大事なのは回数です。1日最低60〜80回はやって下さい。そうすると早い方は1カ月ほどで、遅い方でも2〜3カ月で効果が現れます。軽症、中等症なら骨盤底筋訓練だけで約7割の方が改善します。医療機関の中には、この訓練の仕方を指導してくれるところもあるので、近隣にあれば利用してみて下さい」とアドバイスします。

重症には尿道を吊り下げる手術も

骨盤底筋訓練によっても腹圧性尿失禁の症状が改善しない場合は、手術も選択肢となります。尿道スリング手術と呼ばれるもので、膣の壁を1cmほど切開し、メッシュ状のテープを入れて尿道を吊り下げ、腹圧時におこる尿道のぐらつきを抑える手術です。

「TVT(tension-free vaginal tape)とTOT(trans-obturator tape)という2つの方法があります。TVTは骨盤の中に針を通すので、血管損傷などのリスクがやや高いと言われていますが、重症のケースではTVTのほうが治りが良いとも言われています。それぞれにメリット、デメリットがありますので、手術を検討する場合は、専門医に相談してみて下さい」

(髙橋先生)。

原因不明の間質性膀胱炎

その他、発症頻度は低く、男性よりも女性に比較的多い排尿障害として、間質性膀胱炎があります。典型的な症状は膀胱痛で、尿が溜まるにつれて膀胱が痛くなります。痛みではなく「気持ちが悪い」というような不快感であることもあります。痛みや不快感が我慢できず結果として頻尿になります。

「原因不明かつ患者数も少ないため、きちんと診断されず、過活動膀胱や普通の膀胱炎と誤診されてしまうケースもあります。昨年、ジムソという膀胱に注入する新薬も出ました。膀胱痛や不快感がなかなか収まらない人は、専門医に相談するようにして下さい」と髙橋先生は話しています。