専門家に聞く!ヘルスケア情報

「糖尿病予備群」と言われたら 食事の工夫と食後の運動で血糖値のコントロールは十分可能

2024年6月掲載

世田谷内科・糖尿病総合クリニック

院長

櫻岡 怜子(さくらおか りょうこ)先生

糖尿病と診断されるほど血糖値が高くないけれども、各種検査値が正常よりは高くなってきた状態は「糖尿病予備群」や「糖尿病の境界型」と呼ばれます。糖尿病予備群はそのまま不摂生を続けると糖尿病に移行する確率が高まります。そのため、生活習慣の改善などにより糖尿病の発症リスクを減らす必要があります。糖尿病予備群とはどのような状態か、糖尿病予備群と診断されたらどうすればいいか──などについて、世田谷内科・糖尿病総合クリニック院長の櫻岡 怜子先生にお聞きしました。

糖尿病の診断基準は満たしていないが食後の血糖値が高い人

糖尿病は、膵臓で作られるホルモン・インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。血糖の値が長年高い状態が続くと、体中の血管が傷つき、将来的に心臓病や、失明、腎不全、足の切断といったより重い病気(糖尿病性合併症)につながります。

その糖尿病は、大きくは1型糖尿病、2型糖尿病に分かれます。1型糖尿病は膵臓がインスリンをほとんど、または全く作ることができない方で若年者に多く、最初からインスリンの注射が必要です。これに対し2型糖尿病はインスリンの働きが低下した状態の方で、糖尿病患者の10人に9人以上はこのタイプと言われています。40歳を過ぎてから発症する場合がほとんどです。

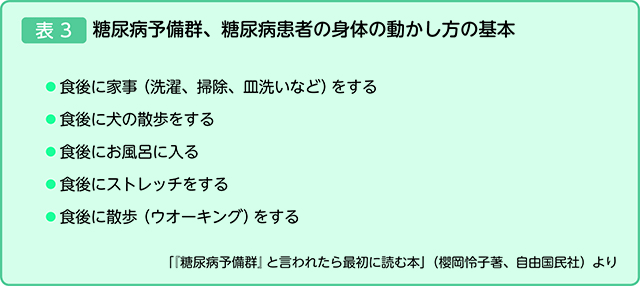

糖尿病の基本的な診断基準は、表1のように血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の値で明確に定められています。この他に、「糖尿病型(血糖値に限る)を1回確認+慢性高血糖状態の存在」の場合や、「過去に『糖尿病』と診断された証拠がある」場合も糖尿病と診断することになっています。櫻岡先生は、血糖値とHbA1cで判断する場合について、「それぞれの値が正常よりは高いけれど糖尿病の診断基準の値よりは下、いわゆる『糖尿病型ではない』という方がいます。『糖尿病予備群』、『糖尿病の境界型』と呼ばれる方たちです。主には、糖尿病の診断基準を満たしてはいないけれど食後の血糖値が高いといった方です。たとえば、HbA1cは6.5%未満なのに、ブドウ糖負荷試験や食後の血糖値が140g/dL以上の方は糖尿病予備群と言えます」と話します。

ちなみに、HbA1cは、血管の中を巡っている血液の中のヘモグロビンのうち、糖と結合した糖化ヘモグロビンの割合を示すもので、血液検査で測定されます。櫻岡先生は、「過去約1〜2カ月の平均的な血糖値を反映する値です。検査当日に食事を抜いて血糖値をわざと低くしても、HbA1cの値に影響はありません。つまり、過去の不摂生はHbA1cの値を見ればわかってしまうのです」と話します。

遺伝的な要因が主で、加齢や暴飲暴食・運動不足といった生活習慣要因が加わって発症

糖尿病と同様、糖尿病予備群でも初期の段階では症状がほとんどないため、医療機関の受診にはつながらないケースも多いようです。「糖尿病、糖尿病予備群の方は、インスリンの働きが悪くなっているため、食後の高血糖状態が長く続きます。そのため、食後に強い眠気を感じることがあります。当院でも、強い眠気を理由に来院される方がいます。ほかには、両親など家族に糖尿病の患者がいるので自分も調べておきたいという方も比較的多いです」(櫻岡先生)。

かつての糖尿病は、不摂生な食生活を続けている人や肥満の中高年がなる病気というイメージでした。しかし最近では、遺伝的な要因が主で、そこに加齢や暴飲暴食、運動不足といった生活習慣要因が加わって発症するというのが定説となっています。実際、痩せていても糖尿病予備群や糖尿病の方は少なくありません。

「インスリンの分泌能力はほぼ遺伝によると考えられています。分泌能力が低い方は加齢によってインスリンがますます分泌されなくなります。また、加齢や運動不足などで筋肉量が低下すると、糖を取り込みエネルギーに変えるという筋肉の働きも弱まってしまいます。そうした結果が血糖値の上昇を招き、糖尿病予備群や糖尿病となるのです」(櫻岡先生)。

自分にとっての1日の必要摂取カロリーを知り、ご飯やパンといった主食の量を一定化

糖尿病予備群と”診断”されても、すぐに糖尿病薬で血糖値をコントロール必要はありません。薬に頼らなくても、食事や運動で血糖値を正常に保つことは十分可能だからです。

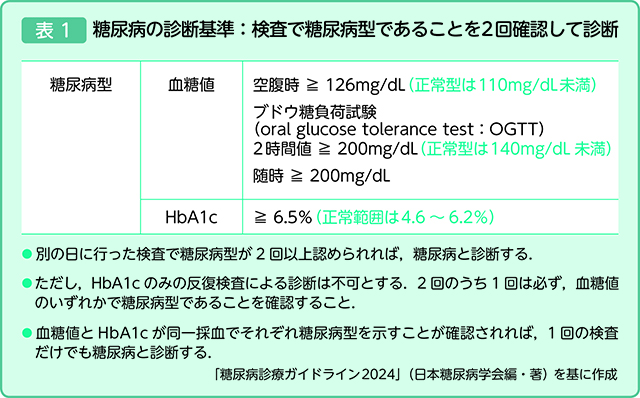

食事について櫻岡先生は、表2のような5つのポイントをアドバイスします。「食後血糖値が上がり、下がるまでに4時間ぐらいかかります。間食をしてしまうと血糖値が高い状態が続くことになりよくありません。次に自分にとっての1日の必要摂取カロリーを知り、それを一汁三菜(ご飯、汁物、おかず3品)の食事で取るように心がけてください。その際、重要なのはご飯やパンといった主食の量を一定化することです。また、食物繊維を多く含むサラダを最初に食べることで、食後の血糖値上昇を緩やかにすることができます」(櫻岡先生)。

炭水化物の過度な制限や、1日2食、1日1食などは好ましくない

ダイエットなどを目的に、主食である炭水化物の過度な制限や、1日2食、1日1食などは好ましくないと櫻岡先生は話します。「炭水化物は身体を動かすガソリンのようなものです。それを過度に制限すると、お腹が空いて間食してしまったり、運動不足を招いてしまったりします。炭水化物を適度に取るとともに、体に必要とされるタンパク質、脂質、ビタミン・ミネラル類をバランスよく取ることが大切です。また、1日3食を規則的に取ることが、1日の血糖値変化をスムーズにします。1食や2食だと食後の血糖値の上昇が急激になり好ましくありません」。

なお、1日の必要摂取カロリーについては成人男性約2000kcal、成人女性約1800kcalといった目安がありますが、櫻岡先生は「これらはあくまでも成人として摂取すべき平均カロリーにすぎません。個々の身長から理想体重を導き出し、普段の運動量を勘案して個別に算出する必要があります。1日に必要なカロリー数や、主食の量などについては、糖尿病専門のクニックなどで相談してみることをお勧めします」と話します。

運動は食後30〜40分後、血糖値が上がった時に行う

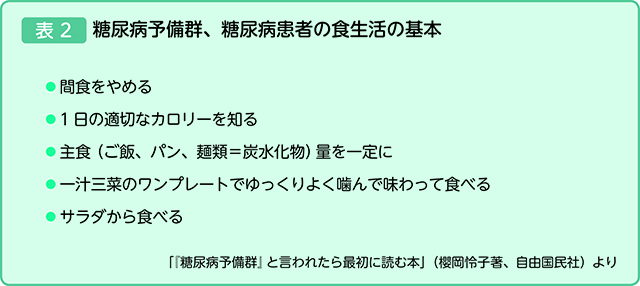

運動については表3のようなポイントを櫻岡先生はアドバイスします。「重要なのは、食後30〜40分後くらいの血糖値が上がった時に行うことです。食後に運動によって糖を消費することで、血糖値が下がっていきます。また、筋肉を使うことで、そこでの糖の消費も促されます。基本はウオーキングやジョギングといった有酸素運動で、これに筋肉に抵抗をかけるスクワットや、腕立て伏せ、ダンベル体操と行ったレジスタンス運動(筋肉に抵抗をかける動作を繰り返し行う運動)を組み合わせると理想的です。ウオーキングの目安は若い人で1日1万歩。それも1日おきで十分です」と櫻岡先生は話しています。