専門家に聞く!ヘルスケア情報

中高年は特に気を付けたい帯状疱疹 コロナ禍でリスク増、50歳を過ぎたら予防接種検討も

情報誌けあ・ふるVOL.112(2022/7)掲載

まりこの皮フ科院長

東京慈恵会医科大学皮膚科

客員教授

本田 まりこ 先生

痛みを伴う発疹が胴体や顔などに帯のように集まって現れる帯状疱疹。コロナ禍のストレスが多い生活の中、患者が増えていると言われています。50歳を過ぎると発症率が上がり、日本人の3人に1人は経験するとされています。帯状疱疹が発症するメカニズムや治療法、ワクチンによる予防法などについて、まりこの皮フ科院長の本田まりこ先生にうかがいました。

発疹や痛みは神経の走行に沿って

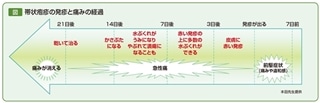

帯状疱疹は、皮膚の違和感や痛みに始まり、その後痛みのあるところに虫刺されのような発疹が現れて、水ぶくれ、かさぶたという経過をたどる疾患です。発疹や痛みは神経の走行に沿って、顔面や胸部、背中など身体の左右どちらかに、大体同じ高さの範囲に現れます。

「皮膚症状は大体10〜20日で治ります。しかし、皮膚症状が治まった後も痛みの後遺症が長く続く人もいます。後遺症は皮膚症状が重い人に多い傾向なので、早期の発見・治療や、ワクチンによる予防がとても重要です」と本田先生は話します。

原因は水痘・帯状疱疹ウイルス

帯状疱疹の原因は水ぼうそうと同じ水痘帯状疱疹ウイルス(VZV:varicella zoster virus)です。子供のころに水ぼうそうに感染すると、治った後も背骨に近い神経質という部位にVZVは潜み続けます。加齢や病気、ストレスなどで免疫力が低下すると、VZVが神経節から飛び出し、神経に沿って表面に現れ帯状疱疹を発症します。

「発症は20歳代に一つのピークがあり、その後は50歳代から再び増え始めます。水ぼうそうに子供のころかかって、それに対する免疫が20年くらいで落ちてくるためと考えられます。発症率は40歳代までは1年間に人口1000人あたり3〜4人ですが、50歳代で約6人、60歳代で約8人、70歳代で約10人と上がっていきます」と本田先生。

最近、20〜40歳の若年者での発症が増えていると言われています。それは2014年に生後12カ月から36カ月までの小児を対象に水痘ワクチンが定期接種化されたことも影響しています。本田先生は「小児の水ぼうそうが減ったことで、子育て世代が空気に漂うVZVにさらされる機会が一気に減少、それによってVZVに対する免疫力が再活性化せず、発症につながっていると考えられます」と話します。

帯状疱疹の発症は夏から秋にかけてが多いと言われています。「VZVは空気感染しますが、気温が25度以上で活性がなくなります。つまり、VZVにさらされる機会がなくなることでVZVに対する免疫力も落ちるので、発症が増えるのです。夏バテなどで体力、免疫力が落ちることも関係しているでしょう」(本田先生)。

免疫力が低下すると発症

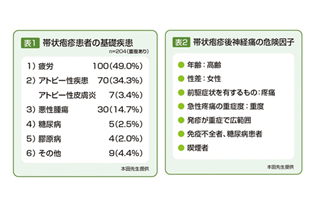

ストレスや病気がきっかけになる帯状疱疹ですが、それを引き起こす基礎疾患には様々なものがあります。表1に示したように、疲労をトップに、アトピー性疾患、悪性腫瘍、糖尿病などが並びます。

「免疫力が低下する病気や、ステロイド剤などの免疫抑制剤を使っている患者さんの発症が多い傾向です。あと、手術や交通事故など、大きなストレスがかかった後、2週間以内に発症することが多いです。ですから、特に基礎疾患がない患者さんには、2週間以内になにかありましたか?と聞くようにしています」と本田先生。

ちなみに新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に帯状疱疹を発症するケースが報告されています。これについて本田先生は「そもそもワクチンの接種は、新型コロナウイルスのワクチンに限らず、免疫力に影響を及ぼすので、帯状疱疹を引き起こすきっかけになっていると考えられます。新型コロナのワクチンだから、ということではありません。発症する方は接種後10日前後のことが多いです」と話します。

また、米国の研究で、新型コロナウイルス感染症にかかった50歳以上の人は、かかっていない人よりも帯状疱疹になるリスクが15%高い、という結果が出ていますが、「これもコロナ感染による免疫力の低下やストレスが関係していると考えられます」と本田先生。

発疹が広がり出したらすぐに受診

発疹と痛みの経過を示したのが図です。通常、早期に発見して治療を行えば10日ほどで治ります。発見が遅れ、自然治癒の経過をたどった場合でも、3週間ほどで症状は消えます。「高齢になると治るまでもう少し時間がかかります。修復能力の低下と加齢によって免疫力が落ちているためです」と本田先生。

帯状疱疹の診療は通常皮膚科が行いますが、内科でも対応可能です。「ただ、最初のピリピリする前駆痛の段階や、発疹の出始めは診断が難しいです。発疹が広がり出したら、すぐに専門の皮膚科などを受診して下さい」(本田先生)。

治療には経口の抗ヘルペスウイルス薬が使われます。最近は2017年に発売されたアメナメビル(製品名アメナリーフ)が、抗ウイルス作用が強く1日1回投与で済むので広く使用されています。アメナメビルは従来の抗ヘルペスウイルス薬と異なり、腎機能に影響を及ぼさないので、高齢者や腎機能が低下した患者にも使用可能です。なお、痛みに対しては鎮痛剤のアセトアミノフェンがよく使われます。

本田先生は「できるだけ早く抗ヘルペスウイルス薬による治療を開始することが大切です。発症3日以内に投与すれば、瘢痕(傷あと)も残らず早くきれいに治ります。仮に治療をしない場合、症状がなくなるまでに時間がかかる上、強い痛みに苦しむことになります。さらに、皮膚症状がひどくて神経へのダメージが大きいと、痛みが消えにくく、慢性的に痛みが続く帯状疱疹後神経痛に移行する場合があるので注意が必要です」と話します。

ところで、抗ヘルペスウイルス薬はウイルスを殺傷するのではなく増殖を抑える薬です。「ですから効き始めるのに3〜4日くらいかかるので注意が必要です。投与後も数日間は既にあるウイルスが皮膚の破壊を続けるので、症状がひどい場合は、抗炎症作用のあるステロイド剤を用いることもあります」(本田先生)。

高齢者は帯状疱疹後神経痛に注意 ワクチンは 50 歳以上で接種可能

帯状疱疹でやっかいなのは、発疹が消えてからも痛みが残り続ける後遺症、帯状疱疹後神経痛です。帯状疱疹後、3カ月以上痛みが続く場合、帯状疱疹後神経痛に移行したと考えられます。

炎症が治まって皮膚症状が治っても、神経そのものにダメージがある場合、それが痛みの元となります。損傷した神経は簡単には回復しないため症状が長引くのです。痛みの種類も変わります。帯状疱疹の痛みはヒリヒリ、ズキズキした痛みですが、帯状疱疹後神経痛では、身体の奥でうずくような痛みとなります。

帯状疱疹後神経痛に移行するのは、全患者の5〜30%程度と言われています。表2がその危険因子です。本田先生は「帯状疱疹後神経痛になるのはほとんど60歳以上で、高齢になるほど神経痛に移行する危険度は高まります。長い人では10年近く痛みが続く人もいます。治療には抗うつ薬、プレガバリン(抗けいれん薬)、オピオイド鎮痛薬などの薬剤が使われます。皮膚科やペインクリニックに相談することが必要です」と話します。

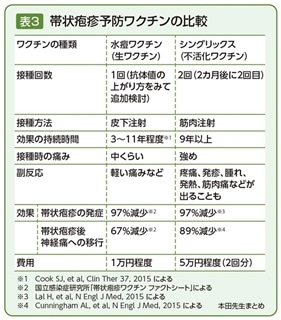

帯状疱疹の発症や、帯状疱疹後神経痛への移行を防ぐには予防ワクチンの接種が有効です。現在、帯状疱疹の予防ワクチンとしては、弱毒化した生ワクチン(水痘ワクチン)と、ウイルスの成分を利用した不活化ワクチン(商品名:シングリックス)の2種類があります(表3)。日本では50歳以上に接種が認められていますが、費用は基本自費です(補助が出る自治体もあります)。

本田先生は、「接種回数、副反応、効果、費用などで若干の差があります。皮膚科や内科などで相談し、自分に合ったワクチンを打つようにしましょう」と話しています。